2025.4.30

こどもを中心に据えた、こどものための政策

【このままのこども政策では、救えません。だから私は闘います。すべてのこどもが“生きていてよかった”と思える社会のために】

私は、こども政策に命を懸けて取り組んでいます。 その最大の理由は――

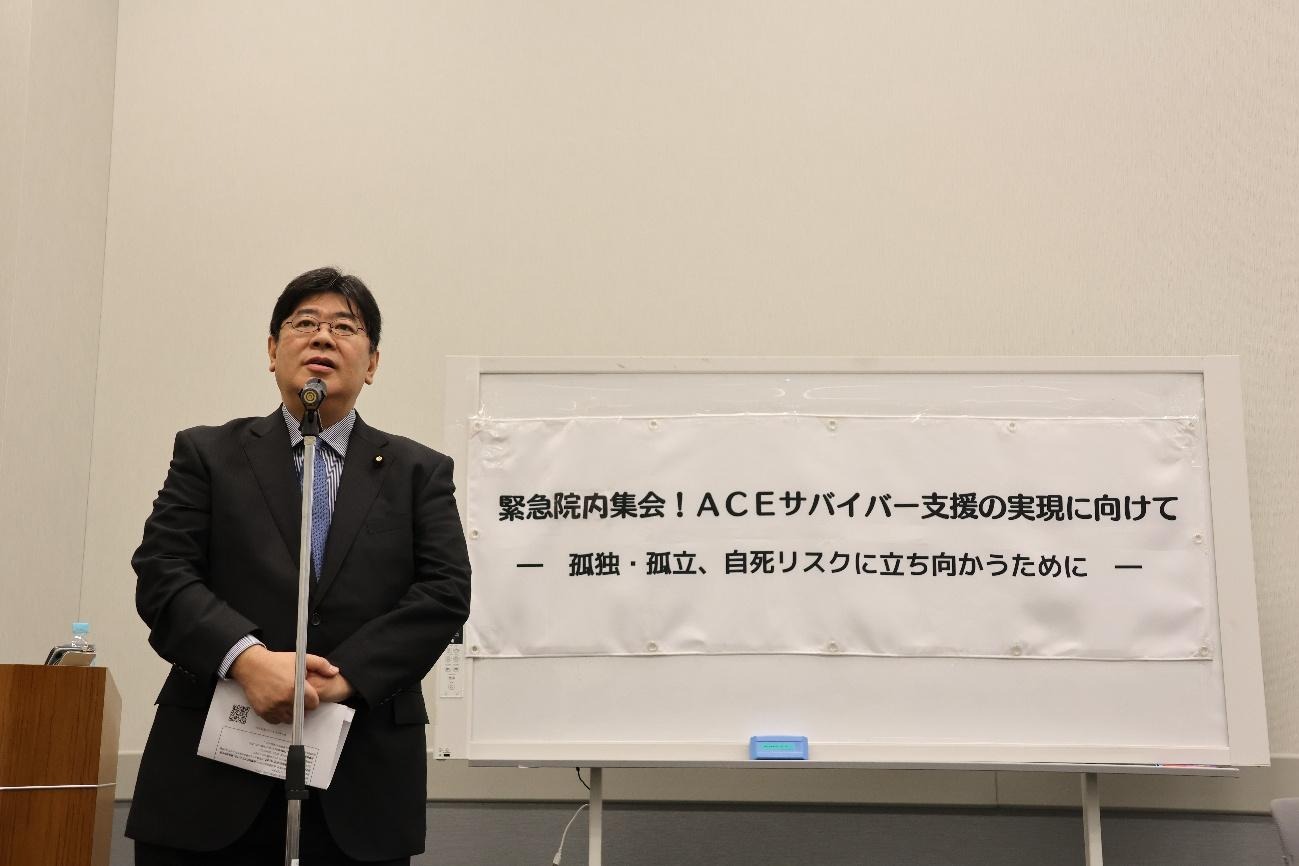

こどもの死を、なくしたいからです。こども・若者が生きづらい世界を変えたいからです。 日本では、毎年500人以上のこどもたちが、自ら命を絶っています。その一人ひとりには、夢があり、未来がありました。けれど、助けを求める声が届かず、制度の隙間にこぼれ落ちてしまっています。 これが、いまの「こども政策」の現実です。このままでは、こどもを救うことはできません。 不適切な指導、いじめ、虐待、理解のない学校現場、機能しない相談窓口―― そうした問題が起きたときに、誰がその子どもの心と命を守ってくれるのでしょうか。 そして、そもそも問題が起きないように、誰が事前に支えてくれるのでしょうか。 私は、こどもたちの死を、もう二度と繰り返させたくありません。 だからこそ、「こどもを中心に据えた、こどものための政策」を本気で実現しなければならないと考えています。 こども家庭庁が設立されて2年が経ちました。 しかし、私が構想した「こども庁」とは、いまだ程遠い現実があります。 既存の省庁の枠組みを寄せ集めたものでもなく、単なる予算や権限の問題でもありません。 何より必要なのは、“命を守る覚悟”を政治が本当に持っているかどうか――その覚悟を、私は問い続けています。

4月29日に開催した「山田太郎のこども政策フォーラム」では、学校内民主主義やこどもの意見表明、不登校、障がい児支援、ヤングケアラーの問題などについて、3名のゲストを迎え、そして現場の声を交えながら徹底的に議論を行いました。 制度に「うまく収まらない」こどもたちの切実な声が、次々と寄せられました。 それらの声が、今のこども政策には、ほとんど届いていないという厳しい現実を突きつけられました。 こども家庭庁ができても、変わらなかった現実があります。制度の穴や大人の都合、縦割り行政の論理が、今なおこどもたちの命と生活を脅かしているのです。 フォーラムには、1歳の乳児から大学生まで、幅広い年齢層のこどもや保護者の皆さんが参加してくださいました。 交流会も含めて4時間以上にわたる議論の中で、こどもに向き合う熱意が、会場全体に広がっていくのを感じました。 「支援を受けられなかった理由が、制度の不備や大人の都合であってはならない」 それが、参加者一人ひとりと私が共有した、揺るぎない思いです。制度の都合ではなく、こどもの命と尊厳を中心に据えた政策を。 現場の声を制度のかたちに変えることが、今の政治に求められています。 私はこれからも、すべてのこどもたちが安心して生きていける社会を実現するために、動き続けてまいります。 どんなに困難でも、どれほど時間がかかっても――こどもが命を絶たない社会をつくっていきます。それが、私の使命です。