2025.7.2

視察報告:障がいがあっても安心して育てられる社会へ

「障がいがわかって、1年間、真っ暗闇だった」。入所していた、みっちゃんのお母さんの言葉です。

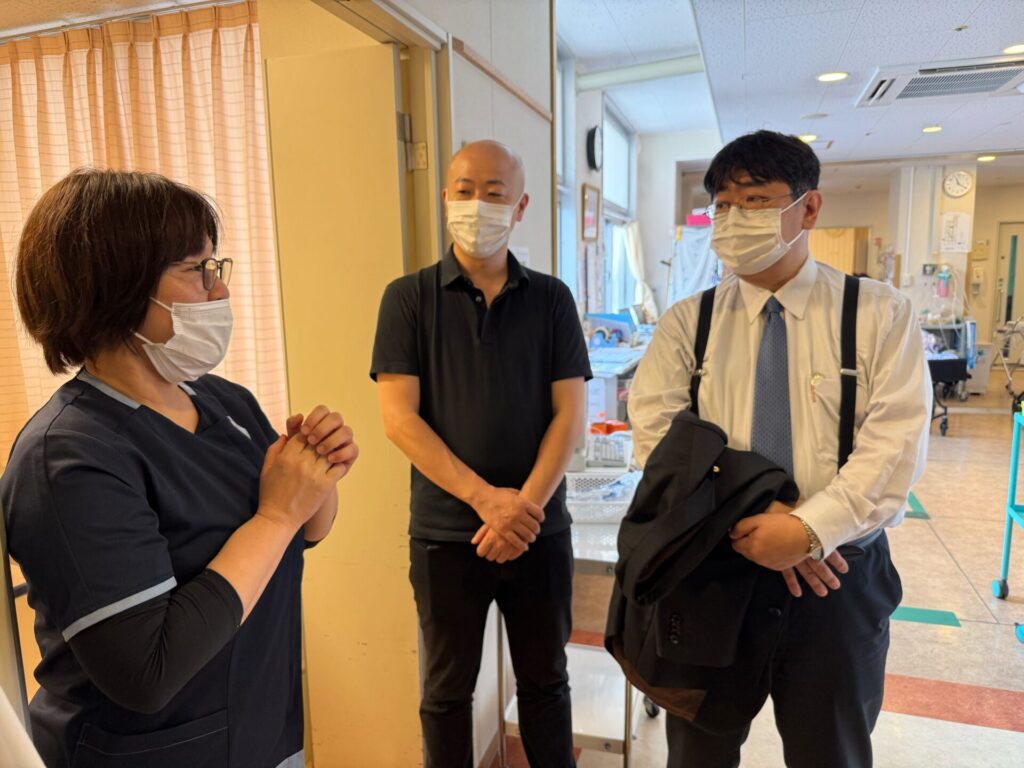

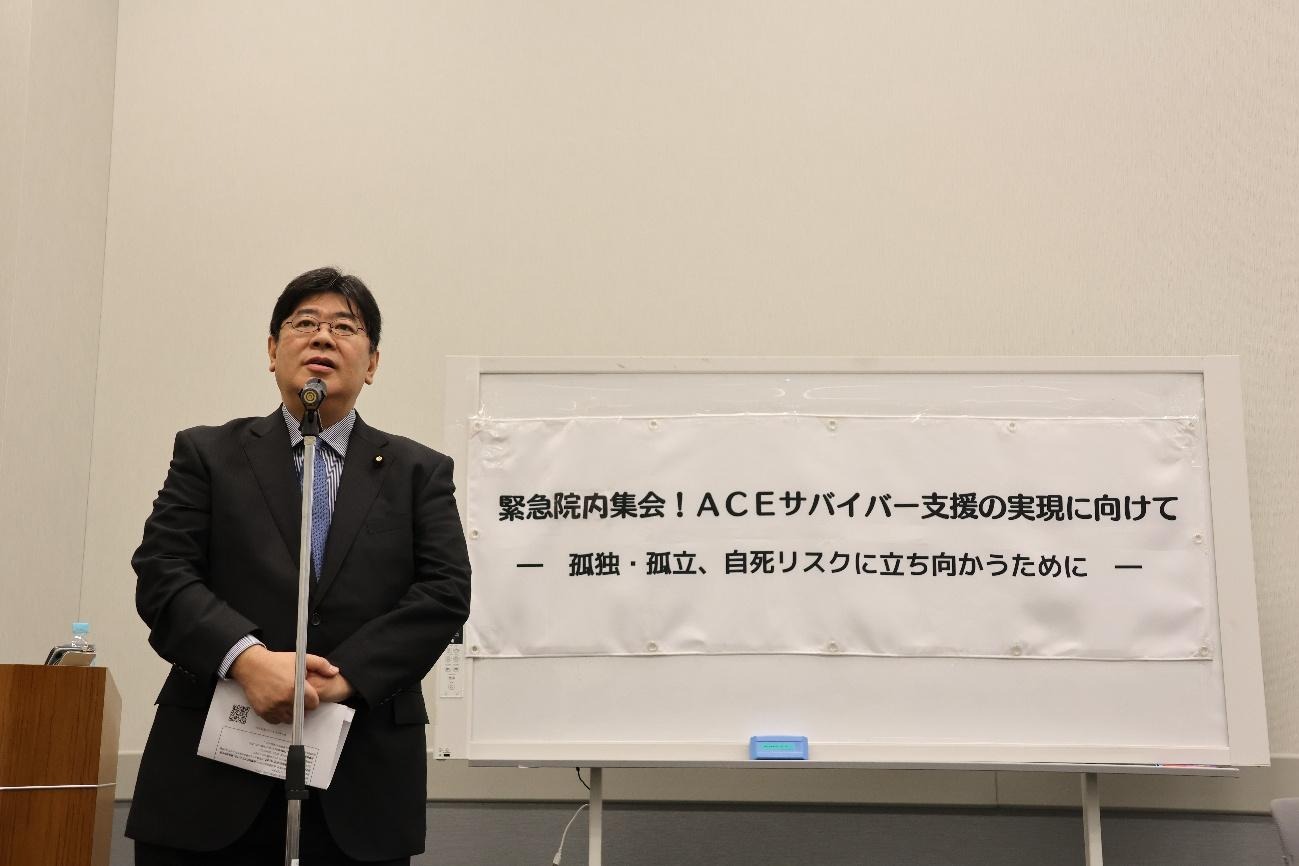

7月1日、大阪市の「大阪発達総合療育センター」を視察しました。

ここは、重症心身障がい児者を中心に、医療・福祉・保健を一体的に提供する全国屈指の拠点。病院であり、生活の場でもあり、人生の最期まで寄り添う「家」のような温もりを感じました。

視察では、理事長、看護師の皆さん、そして障がいのあるお子さんを育てるお母さん方と意見交換。リハビリ中の「みっちゃん」とも触れ合いました。

印象的だったのは、「障がいがわかって1年間、真っ暗闇だった」と語ったみっちゃんのお母さんの言葉です。支援が本当に必要な人に届いていない。これを変えなければ、政治の意味がありません。

私は「たとえ、障がいのある子が生まれても安心して育てられる社会」こそが、本質的な少子化対策だと信じています。

このセンターでは、地域のどもたちと同じように「遊び」「学び」「育つ」環境を少しでも保障しようと、懸命な努力がなされています。

しかし、現行制度には大きな壁があります。

たとえば、医療的ケアが必要な子どもが入所しているというだけで、保育所や児童発達支援などの「通所支援」を利用できない現状です。

実際に、気管切開・経管栄養が必要な4歳の子が施設に入所していますが、外の世界と関わる機会が限られていました。

それを現場の工夫と粘り強い働きかけで、今年6月からようやく週1回、通園児に交じり法人内の児童発達支援に通園が可能に。実際に私が伺ったときも、病院ないの廊下で職員さんと一緒に遊んでいましたが、お友達と関わることをとても楽しみにしているとのお話も伺いました。

こうした取り組みは、本来、すべてのこどもに当たり前に保障されるべきことです。「入所しているから」という理由で社会との接点が断たれてよいはずがありません。

こどもには、障がいの有無に関わらず、「地域で育ち、学ぶ権利」があります。私は、理事長や職員の皆さんの想いに心から賛同します。現在、厚生労働省とこども家庭庁で制度改正の議論が始まってきましたが、しっかりと改善に繋げていきたいと思います。

また、視察ではこんな切実な声もいただきました。

- 家族の休息の場=レスパイト支援の不足

- ショートステイが地域に根付いていない

- 教育現場の障がい理解・経験不足

- 情報にたどり着ける保護者だけが支援を受けられる“格差構造”

つまり、「声を上げられる家庭しか救われない」そんな社会ではいけないのです。すべての子・保護者に、必要な支援が自然に届く社会こそ目指すべき姿です。私はこれからも、現場の声に耳を傾け、政策を一つずつ動かしていきます