2025.7.2

新サイバー犯罪条約について経緯とこれまでの取り組み

新サイバー犯罪条約について、経緯や問題点等に関し誤解していると思われる声が多数寄せられています。そこで、どのような経緯で策定されたのか、私 山田太郎が何をしてきたのか、改めて説明させていただきます。

新サイバー犯罪条約についての経緯について

【新サイバー犯罪条約の検討過程のポイント】

① 新サイバー犯罪条約の策定には、当初、日本や欧米各国も反対、しかし国連で検討する事が総会で可決(そもそも、新サイバー条約は、日本は入る必要のないものでした)

② 最初に提案された新サイバー犯罪条約案には留保規定なし(ここが大問題)

③ 2022年2月 第一回委員会の開催にあたり山田は外務省に強く申入れ(外務省にも問題点を指摘、ここから山田・外務省は二人三脚)

④ 2022年11月 初めて留保規定案が入る

⑤ 2023年1月 諸外国から留保規定削除要請(日本以外留保規定を残す事を強調する国なく、厳しい状況)更に、中国から日本を狙い撃ちにするマンガ・アニメの犯罪化強化が主張される

⑥ 2023年4月 決算委員会で岸田総理(当時)に強く要請(折れそうな外務省を政府全体でバックアップ)

⑦ 2023年6月 議長案提示、留保規定が維持

⑧ 2023年8月 再び多くの国から留保規定削除要請。交渉に成功し今度は維持すべきという国も複数

⑨ 2024年8月 委員会最終決定前に、山田はまず、米国電子フロンティア財団(米国政府へのロビーに失敗し私に表現の自由の保護が託される)、その後NY国連本部へ、国連条約局長と交渉

⑩ 2024年8月 委員会では、ギリギリの所で留保規定が残る(2024年12月総会決定)

※ 今後は、国内の締結手続。既に日本国内でも留保規定を使わないよう主張するロビー団体や国会議員多数

参議院選挙後、臨時国会や来年の通常国会で留保規定を適用するか否かを含む締結の為の国会審議が予定

【新サイバー犯罪条約の経緯の詳細】

最初に提出されたロシア案には留保規定がなく、条約交渉の中で留保規定を削除すべきという声も多数。最初から最後まで留保規定が必要だと主張してきたのは日本だけ。山田太郎と外務省は緊密な連携を続け、留保規定を死守しました。

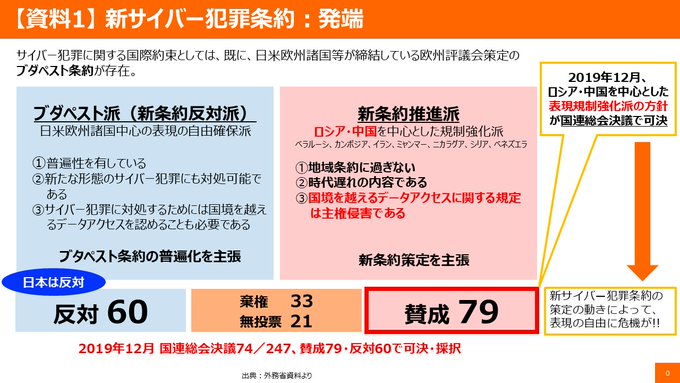

2019年12月、日米欧を中心とした表現の自由確保派の反対にもかかわらず、ロシア・中国を中心とした表現規制強化派の主導により、新たなサイバー犯罪条約の策定が、国連総会において反対60・賛成79で可決・採択されました。【資料1】

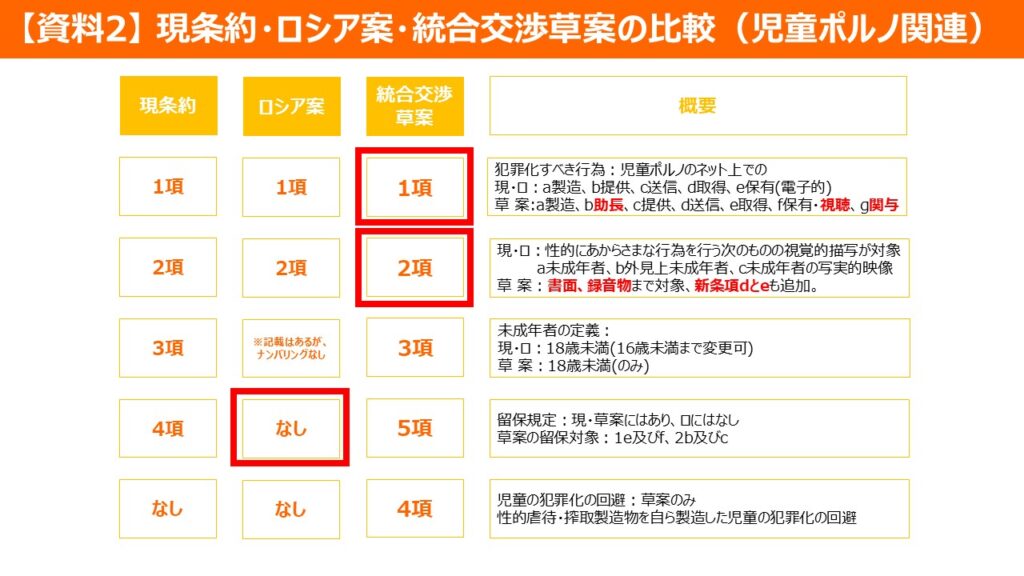

2021年6月、第1回アドホック委員会が開催される前、ロシアが条約案を提示。そこには、留保規定がありませんでした。これを受けて、山田太郎事務所に懸念の声が多数寄せられましたが、私も非常にまずいと感じました。そして、山田太郎による新サイバー犯罪条約についての調査・対応が始まりました。【資料2】

2022年2月、第1回アドホック委員会が開催されましたが、その前には何度も外務省と打合せを行っています。マンガ・アニメ・ゲームをはじめとする創作表現の自由が規制されるような条約であれば、与党内で何とか阻止しますので、決してそのような内容にならないようにと強く要請。具体的には、そもそもサイバーを本質的要素としない表現規制は犯罪化の対象から外す、表現規制が入るとしても実在の人物を守るためにする、創作表現規制が入るとしても絶対に留保規定はつける、といったことを伝えてきました。

外務省にも様々な条約への問題点を指摘。第1回アドホック委員会で日本が提出したポジションペーパーには、「新条約において犯罪化の対象とする行為は、飽くまでサイバー犯罪に限定すべきである」、「サイバー犯罪対策は重要であるといえども、適正手続の原則を害したり、人権に不当な制限を課したりするものであってはならない」といった記述も盛り込まれています。

2022年11月、第3回までのアドホック委員会での各提案を踏まえて、統合交渉草案が提示されました。外務省と緊密に連携し対応したこともあり、統合交渉草案には留保規定が盛り込まれました。【資料2】

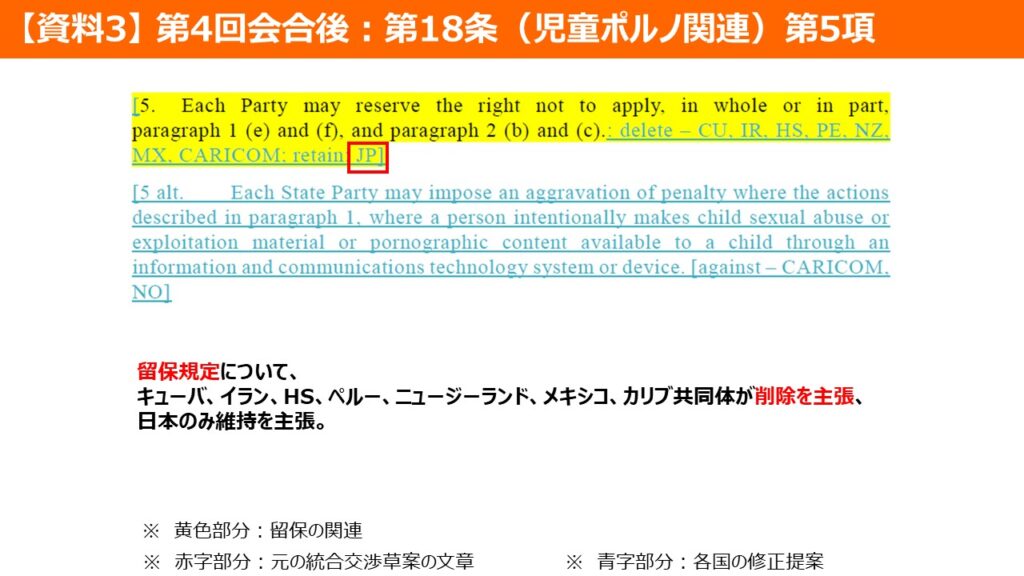

しかし、2023年1月、第4回アドホック委員会では、キューバ、イラン、バチカン市国、ペルー、ニュージーランド、メキシコ、カリブ共同体が、留保規定の削除を主張してきました。日本は、留保規定の維持を主張しましたが、その際に留保規定を維持すべきという主張をする国は他にはありませんでした。また、第4回アドホック委員会では、中国により、マンガ・アニメを犯罪化すべきという主張も行われました。新サイバー犯罪条約によって表現規制が一気に進むのではないか、そのような緊張がはしりました。【資料3】

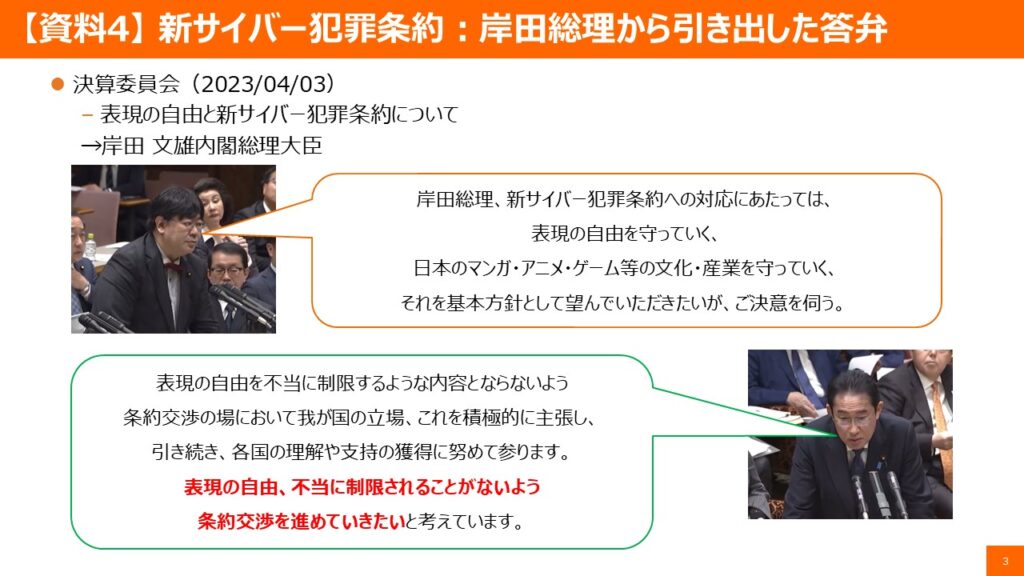

2023年4月、非常に危機的な状況にある新サイバー犯罪条約の交渉を何とか乗り切るべく、表現規制強化派の各国と闘う外務省を応援し日本政府全体で対応してもらうため、参議院決算会において、岸田総理(当時)に質疑を行いました。そこで、岸田総理から、「漫画やアニメ等のこの表現活動の自由を含む表現の自由、これは憲法上保障される重要な権利であり、これが不当に制限されることというようなことはあってはならない」、「表現の自由、不当に制限されることがないよう条約交渉を進めていきたい」との力強い答弁を獲得。交渉にあたる外務省の担当者への強力な後押しとなりました。【資料4】

2023年6月、議長草案が提示されましたが、何とか留保規定が維持されました。

しかし、2023年8月、第6回アドホック委員会では、イラン、バチカン市国、エジプト、パキスタンが留保規定の削除を主張。それに対して、このときは、日本だけでなく、ブラジル、イギリス、アルジェリア、フィリピン、オーストラリアも維持を主張。

2024年8月、サンフランシスコの電子フロンティア財団(米国最大の表現の自由等を守るロビー団体)に訪問。米国政府では、表現の自由を守る事に積極的な議員も官僚もなく、米国政府へのロビーイングに失敗した事を告げられる。そして、日本側に留保規定等の維持を託されます。

2024年8月、新サイバー犯罪条約によって創作表現の自由が失われることを確実に防ぐため、再開最終会合の最中、新サイバー犯罪条約の草案を議論しているニューヨーク国連本部を電撃訪問。アドホック委員会ビューロー副議長を務める割澤広一氏(外務省国際安全・治安対策協力室長)と面会し、最新の状況を確認するとともに、表現の自由や通信の秘密が最大限保障されるよう要請。留保規定だけは絶対に守り抜くよう繰り返し伝えました。また、条約取りまとめの責任者のジョン・ブランドリーノUNODC条約局長とも面会し、新サイバー犯罪条約が、グローバルでの人権保障に資する内容でありつつ、文化の多用性の保護・促進にも資する内容であることを要請。そのような私の努力も実を結び、再開最終会合で承認された条約草案にも留保規定が入りました。(事前採決では、削除賛成51、削除反対94でした)

2024年12月、その条約草案が国連総会本会議においてコンセンサスで採択されました。残念ながら、新サイバー犯罪条約は、本則では創作表現も犯罪化の対象となっており、また、文章や音声も犯罪化の対象です。しかし、留保規定を使うことで、各国は創作表現や文章・音声を犯罪化の対象から除外できることになっています。これがギリギリ勝ち取れた内容で、批准行為によっては表現規制に繋がる危ない形になっています。

舞台は、国連での条約交渉から、日本国内での締結手続に移りますが、留保規定を使わずに新サイバー犯罪条約を締結すべきという圧力が日に日に高まっています。パパママ議連での提言やさまざまな請願等、日本では憲法21条1項で表現の自由が明文で保障されているにもかかわらず、表現規制を進めるべきと訴える声が大きくなっているのです。憲法98条の「条約及び国際法規の遵守」とのぶつかりもあります。

押し寄せる表現規制の波としっかりと闘っていかなければ、新サイバー犯罪条約の締結手続をきっかけに日本から創作表現の自由が失われることになります。

表現の自由を守り抜くため、山田太郎への応援よろしくお願いします!