2025.7.5

外圧による表現規制との闘い

~概要~

国際機関の中に、あるいは国際機関を通じてマンガ・アニメ・ゲームの規制を求める人たちが存在します。そして、そうした国際機関の動きを「外圧」として利用し、表現規制を企図する国内の動きがあります。影響力が大きい機関として国連人権理事会と女子差別撤廃委員会が挙げられます。

~国連人権理事会 特別報告者~

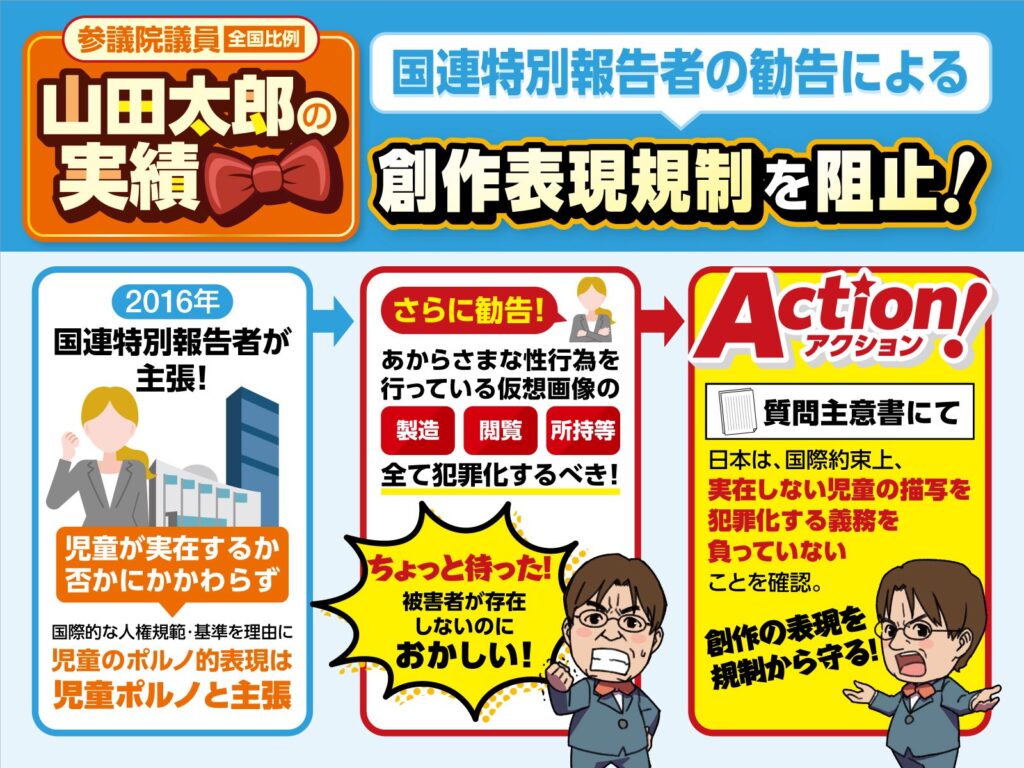

2015年10月、国連人権理事会の特別報告者ブキッキオ氏が「日本の女子学生の30%が援助交際をしている」という真実から乖離した驚きの会見を行い、この会見の資料では「極端な児童ポルノの漫画を禁止するべき」とも記載されていました。特別報告者の見解は、国連の見解ではなく、法的拘束力もありませんが、事実上大きな影響力を持っています。その特別報告者がエビデンスに基づかない報告を行い、日本に表現規制を求めていたため、「児童ポルノ的なマンガ等を販売禁止にすべき」という世論が大きくなる前に早急に動く必要が生じました。

~山田太郎の動き①~

山田太郎は外務省への働き掛けを行い、ブキッキオ氏の記者会見について根拠の提示を要求し、できない場合は謝罪と訂正を要請するように求めました。驚くべきことに外務省は山田太郎からの依頼があるまでこの件に無関心だったのです。もう少しで日本に関する誤った風評が全世界に国連から発信されてしまうところでした。山田太郎は参議院予算委員会で岸田文雄外相(当時)から「客観的な事実に基づかないものについては、国連勧告であっても毅然と対応する」旨の答弁を引き出し、国連の勧告という外圧を利用して表現規制を図る国内の表現規制派の定番の動きを封じることにも成功しました。

~女子差別撤廃委員会の勧告~

女子差別撤廃委員会からは既に2009年に「女性に対する強姦や性暴力を内容とするテレビゲームや漫画の販売を禁止すべき」という強い口調の勧告が出されており、これを根拠の一つとして児童ポルノ禁止法改正の際には「児童ポルノ」にマンガ等を含めるように主張した表現規制派もいましたが、2016年3月7日の同委員会による再勧告では、「性差別や性暴力の原因となる固定観念を助長するのでマンガ等が問題である」という弱いニュアンスに変化していました。これは外務省が毅然とした対応を行ったことが影響したと推察できます。

~山田太郎の動き②~

山田太郎は質問主意書を提出し「日本は国際約束上、実在しない児童を描写した表現物については、何ら規制をする義務を負っていない」旨の閣議決定による政府答弁書を2016年3月8日に引き出しました。この答弁書の存在により、国連特別報告者や女性差別撤廃委員会の勧告といった外圧に対しても、各府省庁は毅然とした対応が可能になったわけです。

~その後~

このようにして、質問主意書や国会答弁を武器として外務省を動かし「外圧」とも闘うという山田太郎のスタイルが確立されました。しかし、「外圧」を利用した表現規制の動きとの闘いは終わりのないいたちごっこの様相を呈しています。これからも警戒を怠らず、闘い続ける必要があります。