2025.7.15

表現の自由の危機!これからどうなる?新サイバー犯罪条約徹底解説

1【新サイバー犯罪条約:これからどうなるの?締結するのしないの?】

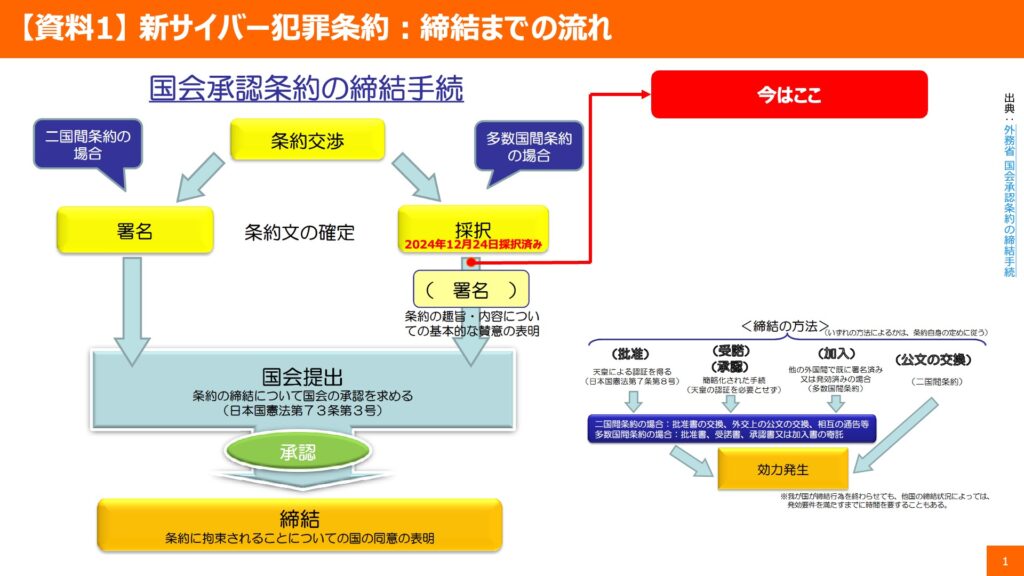

条約の締結は、大きく分けて、⑴国外との手続と、⑵国内での手続に分類できます。それぞれの具体的な内容は以下のとおりです。【資料1】

⑴国外との手続:①条約交渉、②採択、③署名

⑵国内での手続:①国会承認、②国内法整備

⑴国外との手続

新サイバー犯罪条約は、2019年12月27日の国連総会決議によって策定交渉が開始することとなり、アドホック委員会での難航した交渉を経て2024年8月8日に条約案が承認され、2024年12月24日に国連総会本会議において採択されました。

創作表現を犯罪化する規定が入ってしまっていますが、外務省と二人三脚で対応した結果、そのような規定の適用を留保することができる条項を死守しました。

ここまでが、①条約交渉、②採択の話で、これらは既に2024年12月までに終了しています。そのため、現在、条約内容自体に交渉の余地はありません。

次に、③署名ですが、署名とは条約の趣旨・内容についての基本的な賛意の表明であり、国会承認の前に政府代表によってなされます。新サイバー犯罪条約の署名式は、2025年10月25日から26日まで、ベトナムのハノイで開催される予定です。

現在、政府・外務省は、対外的には、締結の是非を検討している段階であるとしています。そのため、ハノイでの署名式で署名するかどうかについても公式見解は発表しておりません。

その理由はいくかあると思いますが、そもそも条約の国会承認の際は、条約について閣議決定しなければならず、その前に内閣法制局の審査を受ける必要があります。ですので、いくら外務省が条約を締結したくても、内閣全体の了承、内閣法制局の審査をクリアできる根回しが完了するまでは、外部に対して勝手に条約を締結するとは言えません。

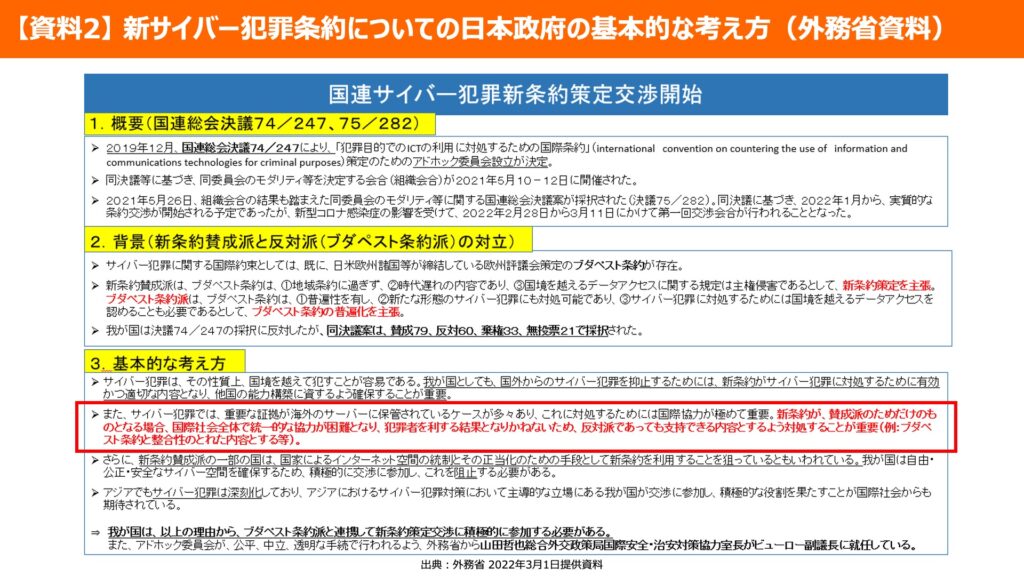

しかし、外務省は、条約交渉に際して、2022年3月時点で、「新条約が、賛成派のためだけのものとなる場合、国際社会全体で統一的な協力が困難となり、犯罪者を利する結果となりかねないため、反対派であっても支持できる内容とするよう対処することが重要」との立場を文書で明示してきました。【資料2】

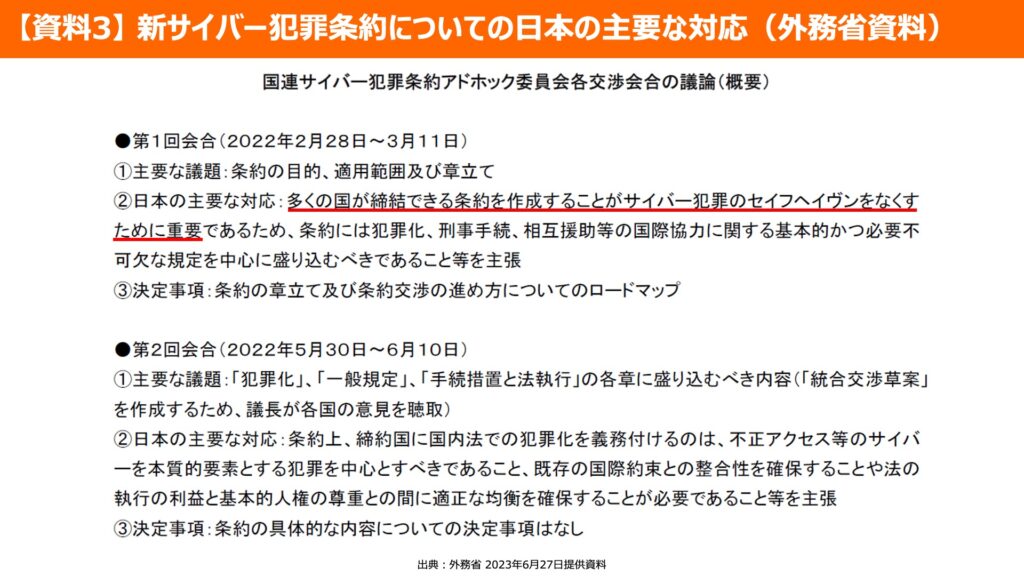

また、外務省は、「多くの国が締結できる条約を作成することがサイバー犯罪のセイフヘイヴンをなくすために重要」との立場でアドホック委員会の第1回会合に臨んだとも文書で説明しています。【資料3】

つまり、外務省は、「新サイバー犯罪条約を締結しないこと」=「犯罪者を利する結果となること」・「日本がサイバー犯罪のセイフヘイヴンになること」と認識しているのです。

また、日本は、当初、中露が主導する新サイバー犯罪条約の策定に反対していましたが、国連総会決議で策定に向けた議論が行われることが決定し、国連サイバー犯罪条約案作成交渉のためのアドホック委員会が組織される段階に移ってからは、「新条約賛成派の一部の国は、国家によるインターネット空間の統制とその正当化のための手段として新条約を利用することを狙っている。我が国は自由・公正・安全なサイバー空間を確保するため、積極的に交渉に参加し、これを阻止する必要がある」【資料2】として、副議長を務める等、新サイバー犯罪条約の議論に積極的に関与してきました。

このような日本が、新サイバー犯罪条約を締結しないとなれば、国内外から、サイバー犯罪に対する姿勢や条約交渉の姿勢を非難されることになるのは目に見えています。

このような状況からすれば、政府・外務省が新サイバー犯罪条約について、締結すべきではないと判断することはまずあり得ないと言えます。

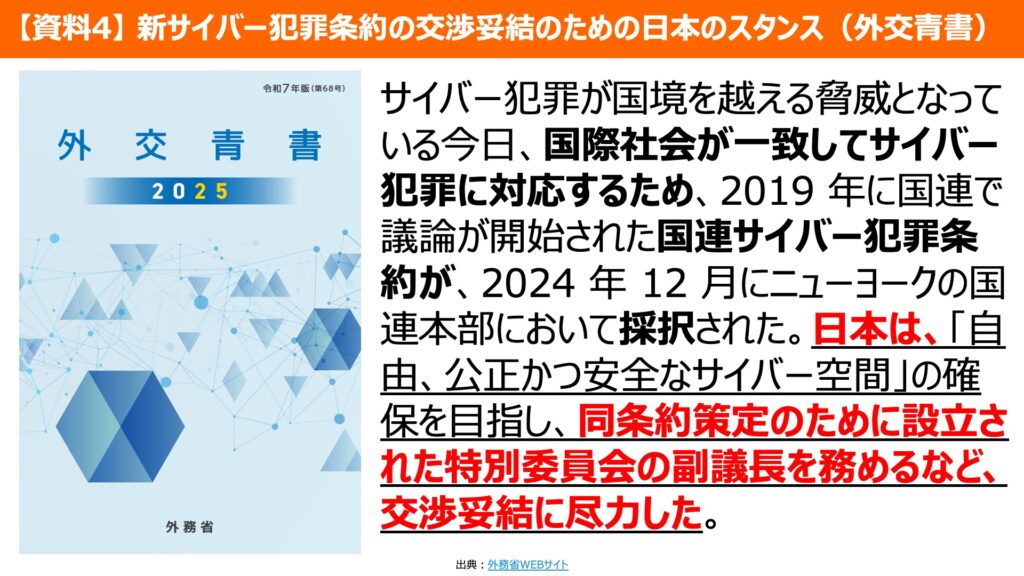

また、令和7年版外交青書には、「サイバー犯罪が国境を越える脅威となっている今日、国際社会が一致してサイバー犯罪に対応するため、2019 年に国連で議論が開始された国連サイバー犯罪条約が、2024 年 12 月にニューヨークの国連本部において採択された。日本は、「自由、公正かつ安全なサイバー空間」の確保を目指し、同条約策定のために設立された特別委員会の副議長を務めるなど、交渉妥結に尽力した」との記載があり、日本が新サイバー犯罪条約の交渉妥結・採択に積極的に関わったことを誇らしげに主張しています。【資料4】

このような記載までしておいて、内閣に、新サイバー犯罪条約は締結すべきではないと判断されてしまえば、外務省としても責任問題です。また、アドホック委員会で副議長まで務めた日本が新サイバー犯罪条約を締結しない(できない)となれば、日本の外交能力も疑われる結果となります。

そのため、対外的には、締結の是非を検討しているといっていても、当然、締結に向けた準備は進めていて、遅かれ早かれ、条約の国会承認と国内法の整備(必要に応じて)という状況になることが想定されています。

なお、ブダペスト条約を締結している日本は新サイバー犯罪条約を締結できないといった言説もありますが、真実ではありません。

外務省にも確認済みですが、ブダペスト条約を締結したままでも新サイバー犯罪条約を締結できるというのが日本政府の見解です。

⑵国内での手続

国会承認の際、条約の中でも国内実施のために新たな法整備が必要となるものについては、条約の承認案件に加え、その条約の国内担保法案も国会に提出され、審議が行われるのが通例です。

例えば、2016年のTPPの際は、「環太平洋パートナーシップ協定の締結について承認を求めるの件」と、「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案」が一緒に審議されています。

ちなみに、現行のサイバー犯罪条約(ブダペスト条約)は、以下のような変則的な経緯を経て締結されています。

2001年11月8日 ストラスブールで採択

2001年11月23日 ブダペストで署名

2004年4月21日 国会承認

2004年7月1日 条約自体の効力発生

2011年6月17日 国内法整備

2012年7月3日 受諾書寄託

2012年7月4日 公布及び告示

2012年11月1日 日本について効力発生

新サイバー犯罪条約について、もっとも懸念しなくてはならないのは、国会承認の際に、創作表現を規制する児童ポルノ禁止法改正案が閣法で一緒に提出されてしまうことです。そうなってしまえば、国際的なサイバー犯罪への対処をとるのか、創作表現の自由をとるのかという二者択一を迫られるということにもなりかねません。

現在、創作表現も児童ポルノとして禁止すべきという主張が多数なされ、政府や与野党の国会議員に対して、留保規定を使わずに本則通りの内容で新サイバー犯罪条約を締結すべき、それに合わせた国内法整備をすべきとの働きかけも強まっています。

間違ってもそのようなことにならないよう、私は今年に入ってから「留保規定」が活かされるための取組みを進めてきましたが、これから条約承認や国内法整備があるので、まだまだ道半ばの状況です。

国連での新サイバー犯罪条約については、国外との条約交渉では留保規定を死守しましたが、これからの国内での手続の際にそれがきちんと使われるようにしていかなくてはなりません。

2【新サイバー犯罪条約:何が問題なの?本当に表現規制につながるの?】

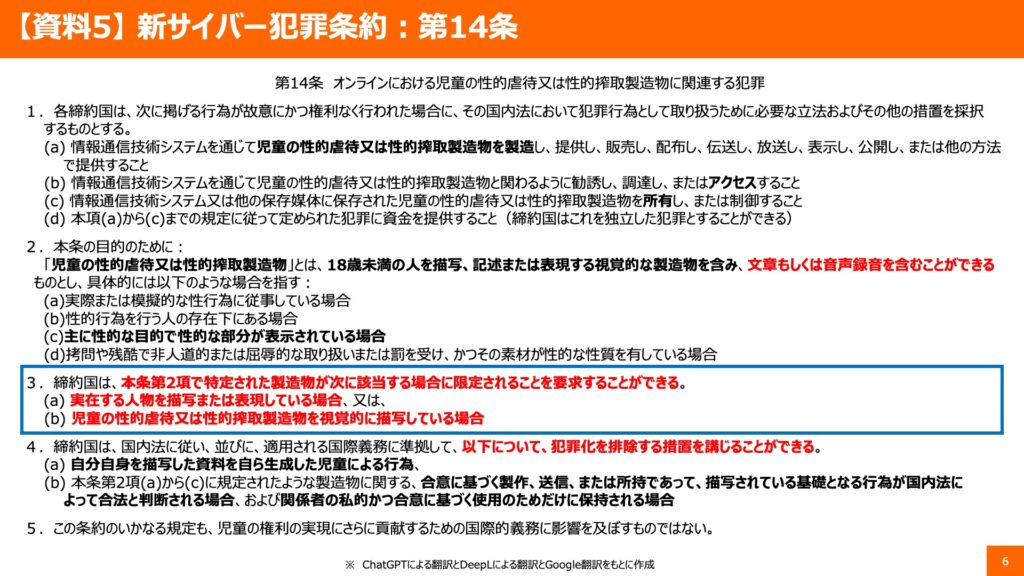

新サイバー犯罪条約は、14条で、締約国は、「児童の性的虐待又は性的搾取製造物」を「製造」(1(a))、「所有」(1(c))することや、それに「アクセス」(1(b))することを犯罪化するものと定めています。【資料5】

そして、「児童の性的虐待又は性的搾取製造物」とは、「18歳未満の人を描写、記述または表現する視覚的な製造物を含み、文章もしくは音声録音を含むことができる」(2)と定めています。

また、具体例として、「主に性的な目的で性的な部位が表示されている場合」(2(c))、「拷問や残酷で非人道的または屈辱的な取り扱いまたは罰を受け、かつその素材が性的な性質を有している場合」(2(d))が列挙されています。

これらの場合は、実在児童に関して行われたものだけでなく、創作表現の中で行われたものも犯罪化するよう定められているのです。

現在、日本の児童ポルノ禁止法では、「性的な部位」とは、「性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。」とされています(2条3項3号)。

日本のマンガ・アニメ・ゲームには、過去の名作にも現在の作品にも、18歳未満に見える登場人物のお尻や胸が描かれている作品がたくさんあります。成年向け、18禁のものだけでなくBL、少年マンガ雑誌や少女マンガ雑誌の掲載作品など、該当する可能性があるものは枚挙にいとまがありません。

そういった作品のお尻や胸の描写が「主に性的な目的」であるとされた場合、それらの創作、所持等が犯罪となってしまうのです。この点が、新サイバー犯罪条約の最大の問題点であり、表現の自由への脅威です。

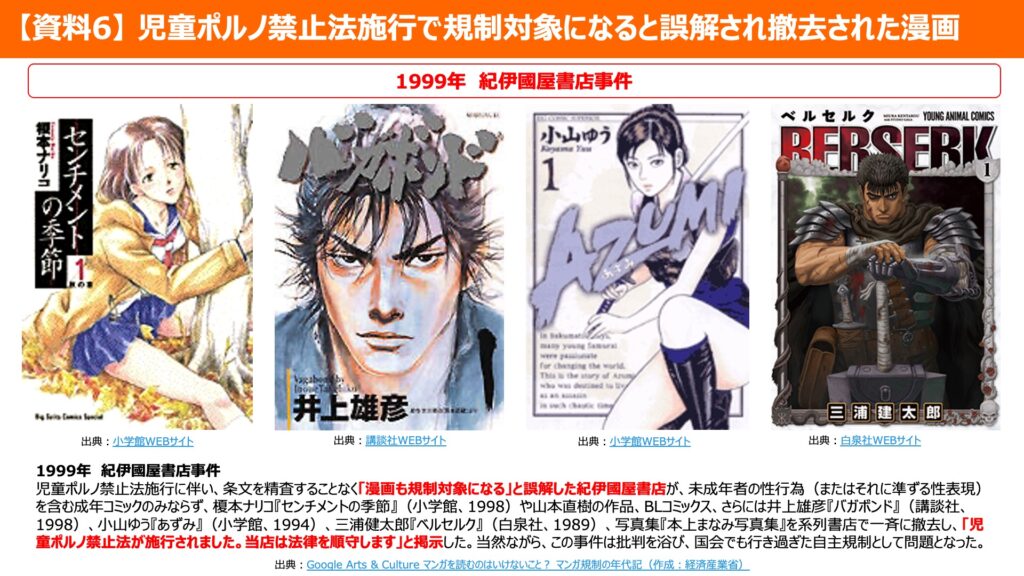

なお、1999年、日本で児童ポルノ禁止法が施行された際、マンガも規制対象になると誤解した紀伊國屋書店は、「児童ポルノ禁止法が施行されました。当店は法律を順守します」と掲示し、榎本ナリコ『センチメントの季節』(小学館)のほか、井上雄彦『バガボンド』(講談社)、小山ゆう『あずみ』(小学館)、三浦健太郎『ベルセルク』(白泉社)といったマンガ等も一斉に撤去しました。【資料6】

このことから分かるのは、新サイバー犯罪条約によって創作表現も児童ポルノとして犯罪化しなければならなくなった場合、これらの作品を所持しているだけで犯罪者として扱われてしまう可能性がある、そのような心配は決して大げさではないということです。

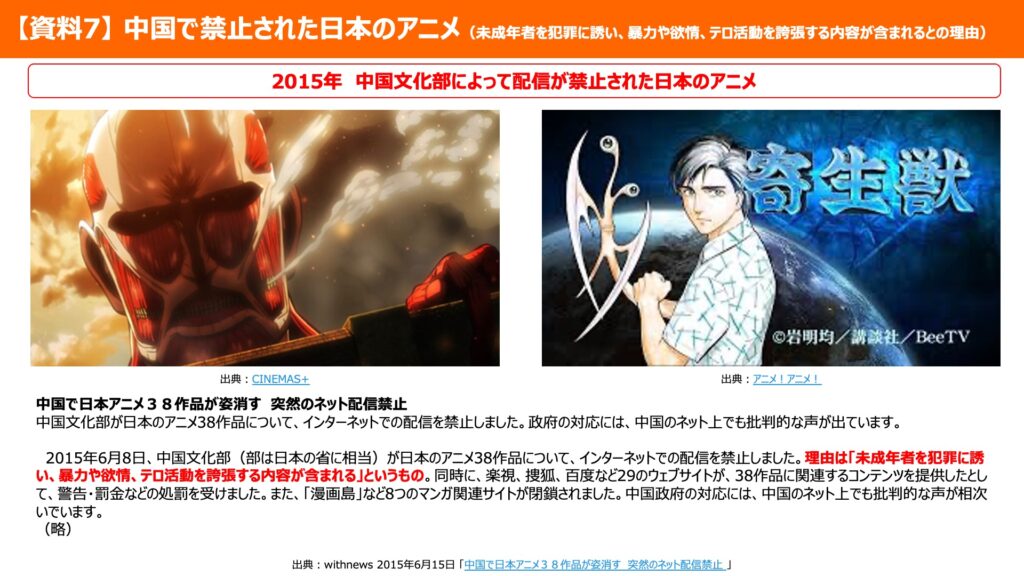

また、2015年、中国では、「進撃の巨人」や「寄生獣」等の日本のアニメ38作品が、文化部によって、「未成年者を犯罪に誘い、暴力や欲情、テロ活動を誇張する内容が含まれるという理由で、配信が禁止されています。【資料7】

さらに、2021年、ロシアでは、「デスノート」や「いぬやしき」、「東京喰種トーキョーグール」、「エルフェンリート」といった日本のアニメが、裁判所によって、暴力や死など過激なシーンの描写が視聴する未成年者らの成長に悪影響を与えるという理由で、放映・配布が禁止されています。【資料8】

どちらも「暴力」表現等を問題としていますが、これらのアニメの中の18歳未満に見える登場人物についての描写が「性的な性質」を持つと判断された場合には、これらのアニメDVD等を所持することが犯罪となってしまうことも否定できません。

ただ、外務省と私 山田太郎の二人三脚で、「児童の性的虐待又は性的搾取製造物」を「実在する人物を描写または表現している場合」、「視覚的に描写している場合」に限定することを要求できるとの規定を死守しました(3)。そのため、創作表現を規制しない形で新サイバー犯罪条約を締結することが可能となっています。

3【新サイバー犯罪条約:どのようにして留保規定が入ったの?山田太郎や外務省は何をしたの?】

新サイバー犯罪条約は、2019年12月27日の国連総会決議によって策定交渉が開始することとなりました。

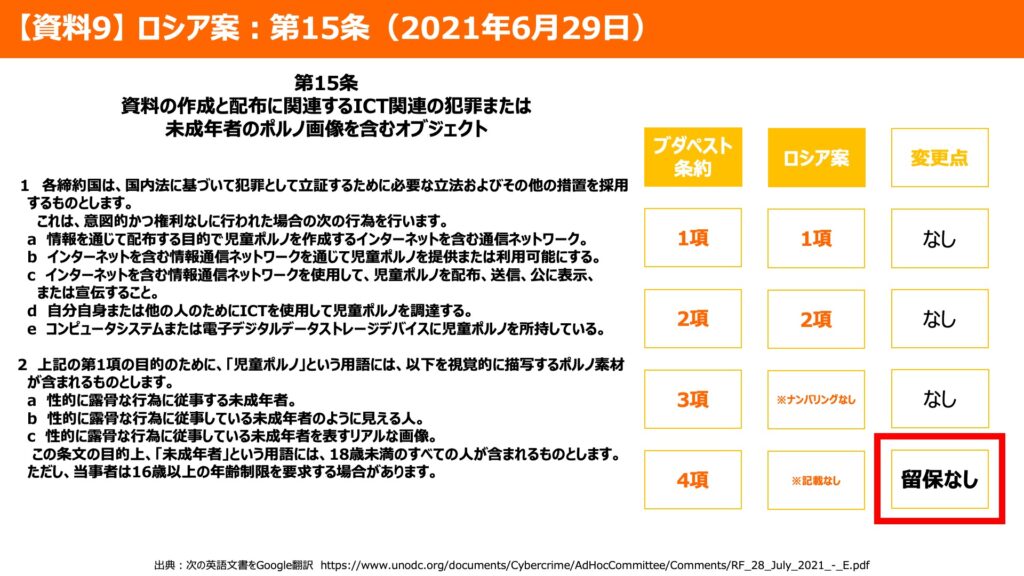

その後、2021年6月29日、ロシアが、独自の条約案を提出。15条に児童ポルノ関係の規定がありましたが、その内容はブダペスト条約9条とほぼ同様。しかし、ブダペスト条約9条4項の留保規定が、ロシア案15条にはありませんでした。【資料9】

このことは、表現の自由を守るための活動をしてきた方々にとって、非常に大きな問題として捉えられました。そして、山田太郎事務所に対応してほしいとの陳情が複数届きました。

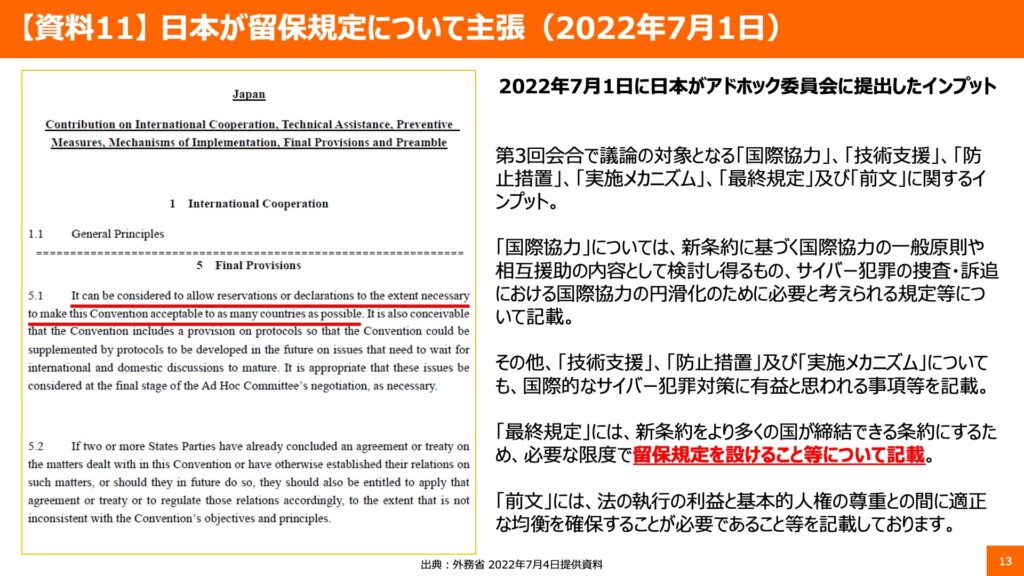

そこで、山田太郎から外務省に対して、何としても留保規定を勝ち取るよう繰り返し要請。【資料10】

その結果、第3回アドホック委員会に先立ち、2022年7月1日に日本が提出したインプットでは、「留保規定を設けること」が明記されました。【資料11】

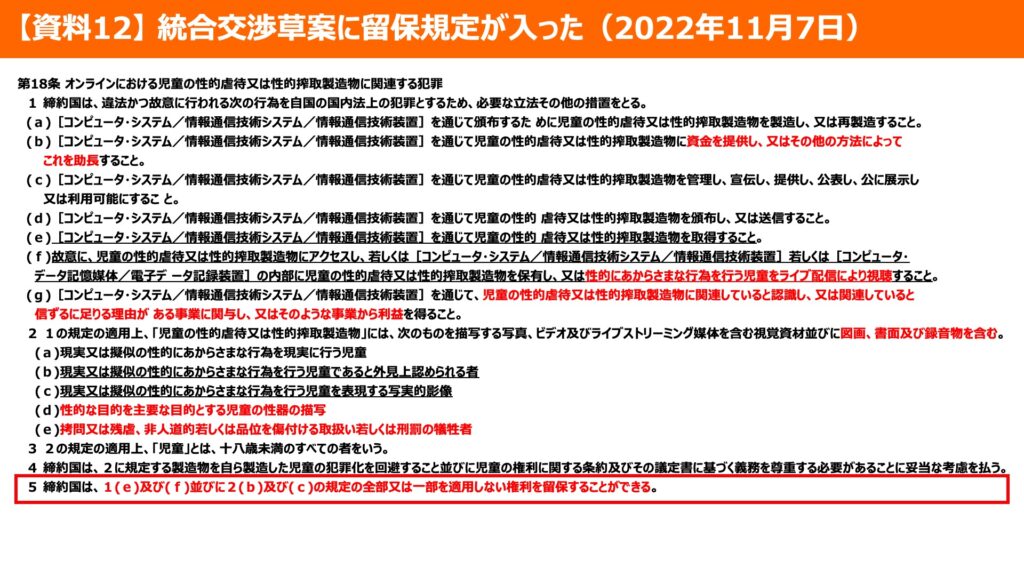

その結果、2022年11月に提示された統合交渉草案には、留保規定が入りました。【資料12】

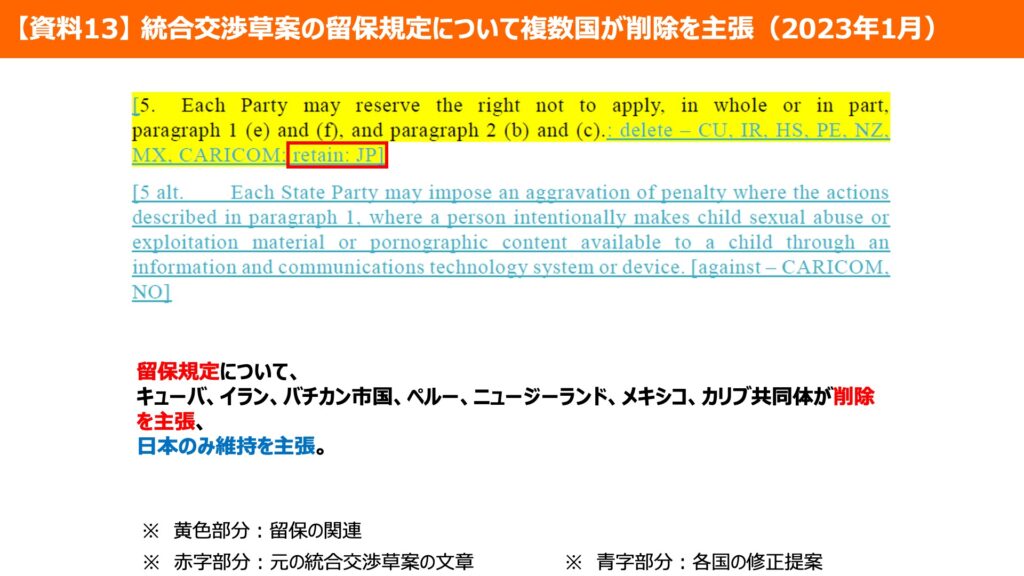

ところが、2023年1月、第4回アドホック委員会で、複数の国から留保規定の削除が主張され、それに対して留保規定の維持を主張したのは日本のみという状況になりました。【資料13】

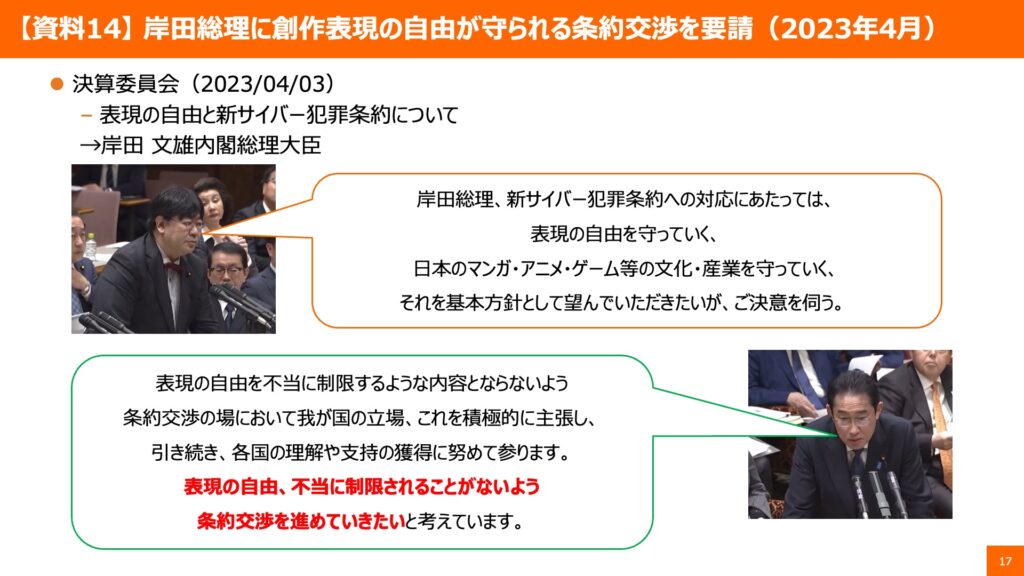

そのため、2023年3月、 山田太郎が、参議院内閣委員会において、留保規定を勝ち取ることを政府に要請。さらに、2023年4月、岸田総理(当時)と林外務大臣(当時)に対して、新サイバー犯罪条約についてはマンガ・アニメ・ゲーム等の創作表現の自由が守られるよう条約交渉を行うよう要請。【資料14】

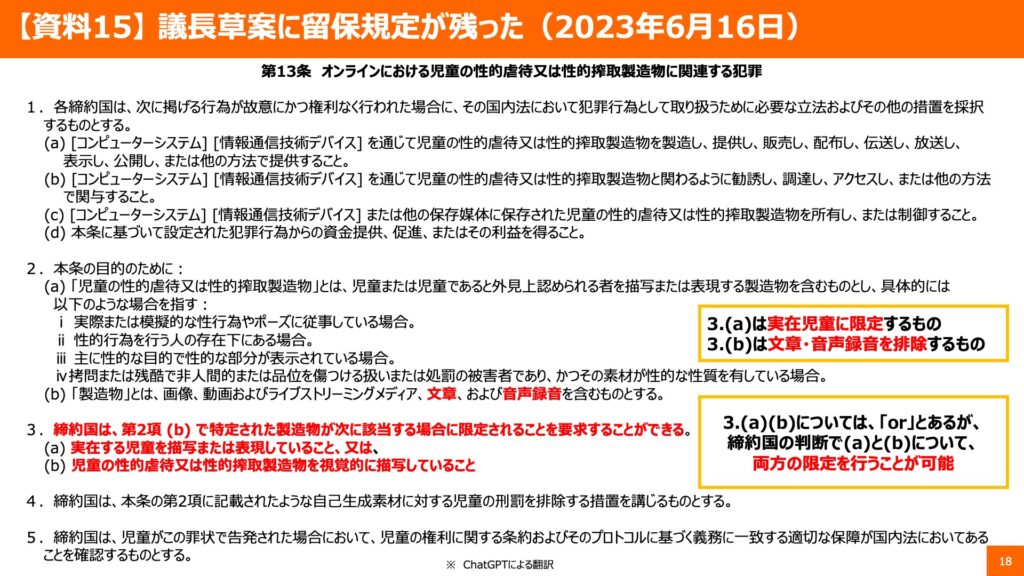

外務省に対しても、諸外国を説得し、中露等の多数派工作に対抗できるよう支持の獲得に努めるよう何度も要請しました。 その結果、2023年6月に提示された議長草案では、何とか留保規定が維持されました。【資料15】

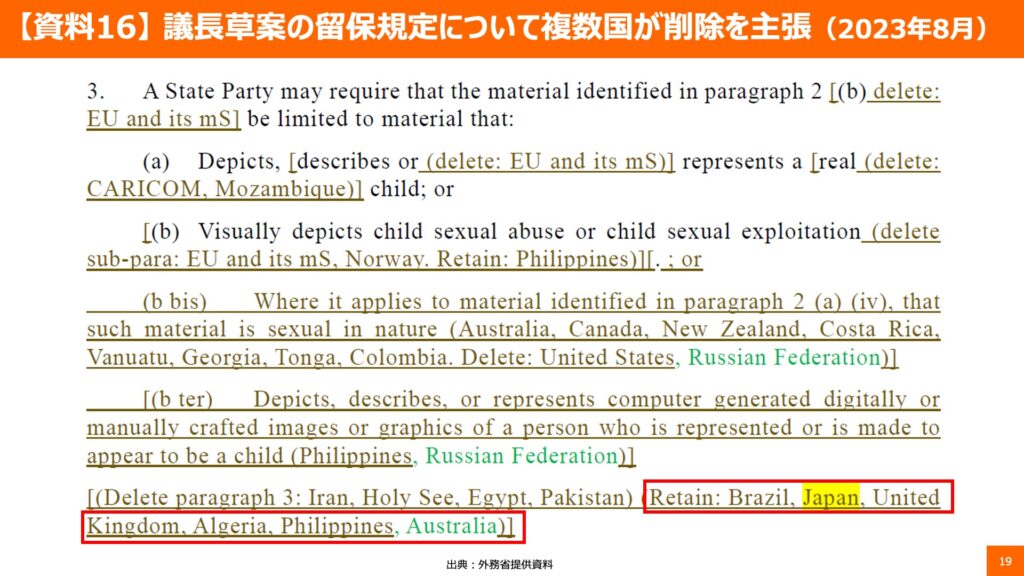

しかし、2023年8月、第6回アドホック委員会で、またしても複数の国から留保規定の削除が主張されました。 これに対して、今度は、日本だけでなくブラジル、英国、アルジェリア、フィリピン、オーストラリアが留保規定の維持を主張しました。【資料16】

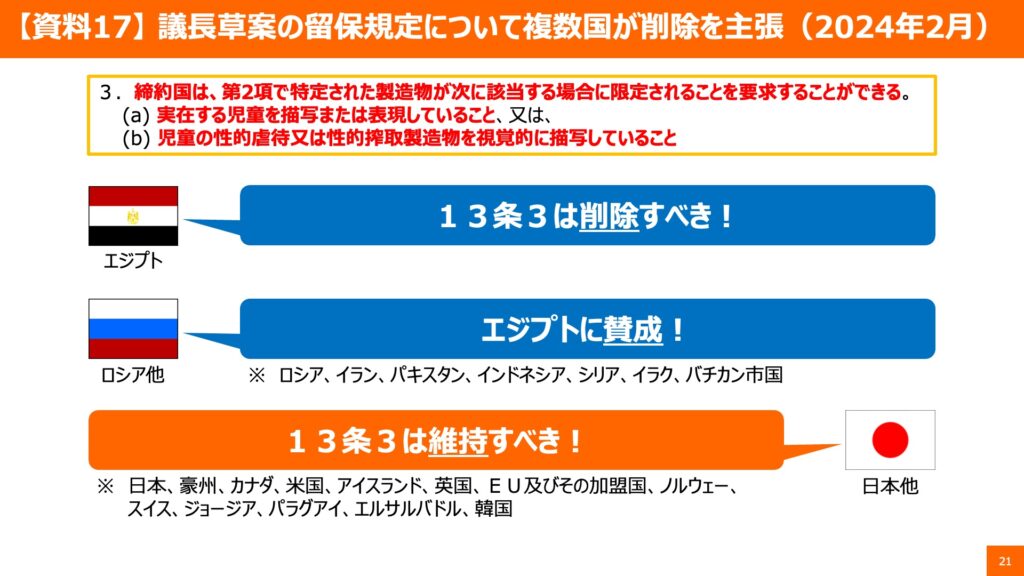

さらに、2024年2月、アドホック委員会の最終会合では、エジプトが留保規定の削除を主張。それに、ロシア、イラン、パキスタン、インドネシア、シリア、イラク、バシカン市国が賛同し、合計8カ国が留保規定の削除を要求。しかし、日本のほか、豪州、カナダ、米国、アイスランド、英国、EU及びその加盟国、ノルウェー、スイス、ジョージア、パラグアイ、エルサルバドル、韓国と、より多くの国々が留保規定の維持を主張。日本政府・外務省が支持の獲得のために動いた成果です。【資料17】

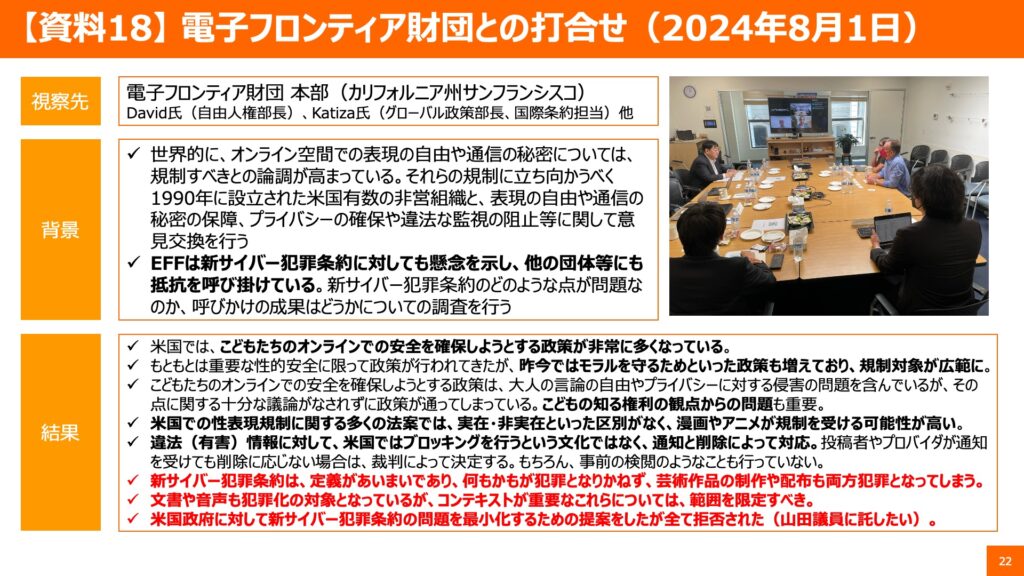

2024年8月、山田太郎が訪米。同月1日、サンフランシスコで新サイバー犯罪条約について電子フロンティア財団との打合を行いました。【資料18】

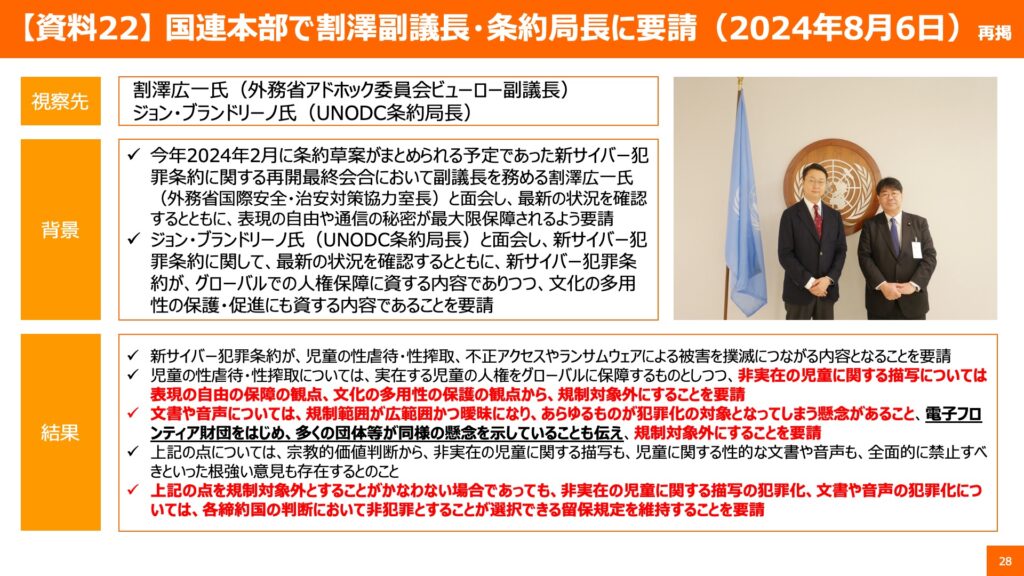

その後、同月6日、ニューヨーク国連本部にて、アドホック委員会ビューロー副議長を務める割澤広一氏(外務省国際安全・治安対策協力室長)及びジョン・ブランドリーノUNODC条約局長と面会し、新サイバー犯罪条約が、表現の自由をはじめとするグローバルでの人権保障に資する内容でありつつ、文化の多用性の保護・促進にも資する内容であること、最低でも留保規定を維持すること等を要請。【資料19】

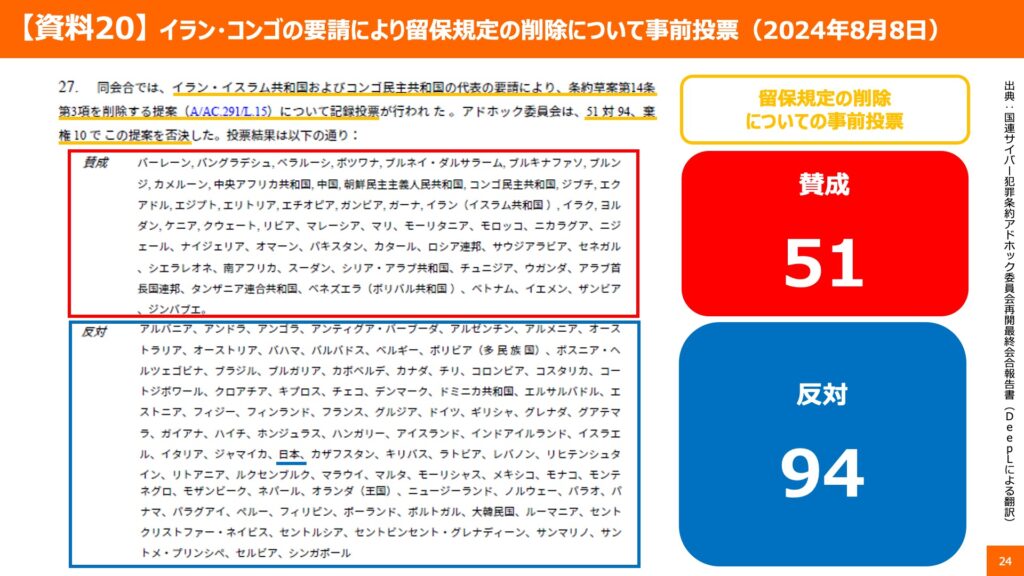

その後、2024年8月8日、再開最終会合の中で、イラン・コンゴの要請により留保規定の削除について事前投票が行われる事態になりましたが、削除賛成51、削除反対94で、なんとか留保規定が維持されました。【資料20】

振り返れば、2021年12月から、外務省と二人三脚で新サイバー犯罪条約の対処を行い、最後の砦として留保規定は入るよう、各国からの理解と支持を得るため、力を尽くしてきました。その結果、当初は留保規定について日本以外が主張しない状況でしたが、留保規定の維持に94票入るまでになりました。そして、最終的にアドホック委員会で承認された条約草案には、しっかりと留保規定が入りました。最後の最後まで緊張が続く条約交渉でした。

2024年12月24日、アドホック委員会で承認された条約草案が、国連総会本会議で採択されました。これで、国連での条約交渉・採択はすべて終結し、舞台は国内での手続に移行しました。

以上が、新サイバー犯罪条約に留保規定を入れた経緯、死守した経緯です。

4:【新サイバー犯罪条約:何のために電子フロンティア財団を訪問したの?】

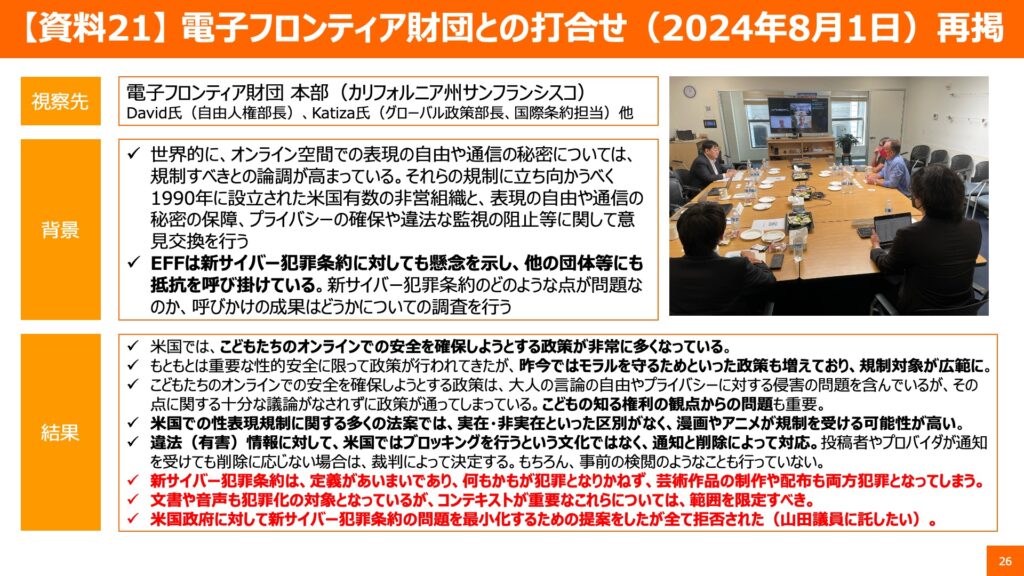

新サイバー犯罪条約を表現の自由が守られる内容とするために国連本部での要請を行う前、2024年8月1日、米国を味方につけるべく、サンフランシスコで電子フロンティア財団を訪問し、意見交換を行いました。

電子フロンティア財団からは、自由人権部長や監視訴訟部長、エンジニアリング部長等の早々たる面々が出席しました。

新サイバー犯罪条約についてどこが問題だと思うかという議論では、電子フロンティア財団からは、「14条の定義規定が問題である」、「芸術作品を創作するのも配布するのも犯罪となってしまう」、「文書や音声も犯罪とされてしまうが、特にコンテキストが重要な音声において切り抜きが行われた場合が危険である」、「それらに対応するために、米国政府に対して新サイバー犯罪条約の問題を最小化するための提案をしたが全て拒否された」、「山田議員はこの後ニューヨークの国連本部を訪問するとのことだが、我々の提案を託したい」との話がありました。

電子フロンティア財団は、1990年に、オンライン空間での表現の自由等を守るために設立された非営利組織で、職員数100名、会員数34,500人、年間寄附金額 約36億円という世界的な団体です。新サイバー犯罪条約については、米国政府とのやり取りに苦慮し、懸念点について対応してもらうための交渉に失敗したとのことでした。

このとき、米国政府は、新サイバー犯罪条約についてこれ以上の交渉を行う必要はないと判断し、電子フロンティア財団が示した懸念点等を顧みることがなかったため、私に提案が託されたのでした。

電子フロンティア財団からは、“議院内閣制のもとで政府と与党の関係が深い日本において、与党の中に表現の自由を最重要政策として掲げ、精力的に活動している与党議員がいることは本当にうらやましい”との声もありました。

私は、電子フロンティア財団から託された提案も携え、2024年8月6日、ニューヨーク国連本部を訪問し、アドホック委員会ビューロー副議長を務める割澤広一氏(外務省国際安全・治安対策協力室長)及びジョン・ブランドリーノUNODC条約局長と面会。新サイバー犯罪条約について、電子フロンティア財団から託された提案を踏まえて、要請を行いました。【資料21】

5【新サイバー犯罪条約:NY国連本部で何をしたの?】

2024年8月6日、新サイバー犯罪条約に留保規定がつくかどうかの瀬戸際の状況で、ニューヨーク国連本部を訪問し、アドホック委員会ビューロー副議長を務める割澤広一氏(外務省国際安全・治安対策協力室長)及びジョン・ブランドリーノUNODC条約局長と面会。電子フロンティア財団から託された提案も踏まえ、新サイバー犯罪条約が、表現の自由をはじめとするグローバルでの人権保障に資する内容でありつつ、文化の多用性の保護・促進にも資する内容であることの要請を行いました。

私が国連本部を訪問したのは、新サイバー犯罪条約の草案を確定するための再開最終会合の真っただ中。両名に対しては、以下のことを要請。

- 新サイバー犯罪条約を、児童の性虐待・性搾取、不正アクセスやランサムウェアによる被害を撲滅につながる内容とすること

- 児童の性虐待・性搾取については、実在する児童の人権をグローバルに保障するものとしつつ、非実在の児童に関する描写については表現の自由の保障の観点、文化の多用性の保護の観点から、規制対象外にすること

- 文書や音声については、規制範囲が広範囲かつ曖昧になり、あらゆるものが犯罪化の対象となってしまう懸念があること、電子フロンティア財団をはじめ、多くの団体等が同様の懸念を示していることを踏まえ、規制対象外にすること

- 上記の点を規制対象外とすることがかなわない場合であっても、非実在の児童に関する描写の犯罪化、文書や音声の犯罪化については、各締約国の判断において非犯罪とすることが選択できる留保規定を維持すること

この要請を行った直後の8月8日、イラン・コンゴの要請により留保規定の削除について事前投票が行われる事態になりましたが、削除賛成51・削除反対94で、留保規定を維持することができ、私のNY国連本部訪問はしっかりと結果につながるものとなりました。【資料22】