2025.10.14

発達特性をもつ子の支援「山形モデル」!聖和学園短期大学・三浦学長が語る「予防」と「環境」の重要性

2025年10月10日、発達特性をもつ子の支援や不登校対策に関する先進的な取り組みを学ぶため、聖和学園短期大学を訪れました。同学の三浦光哉学長より、長年の研究と実践に基づいた貴重なお話を伺うことができましたので、その要点をご報告します。

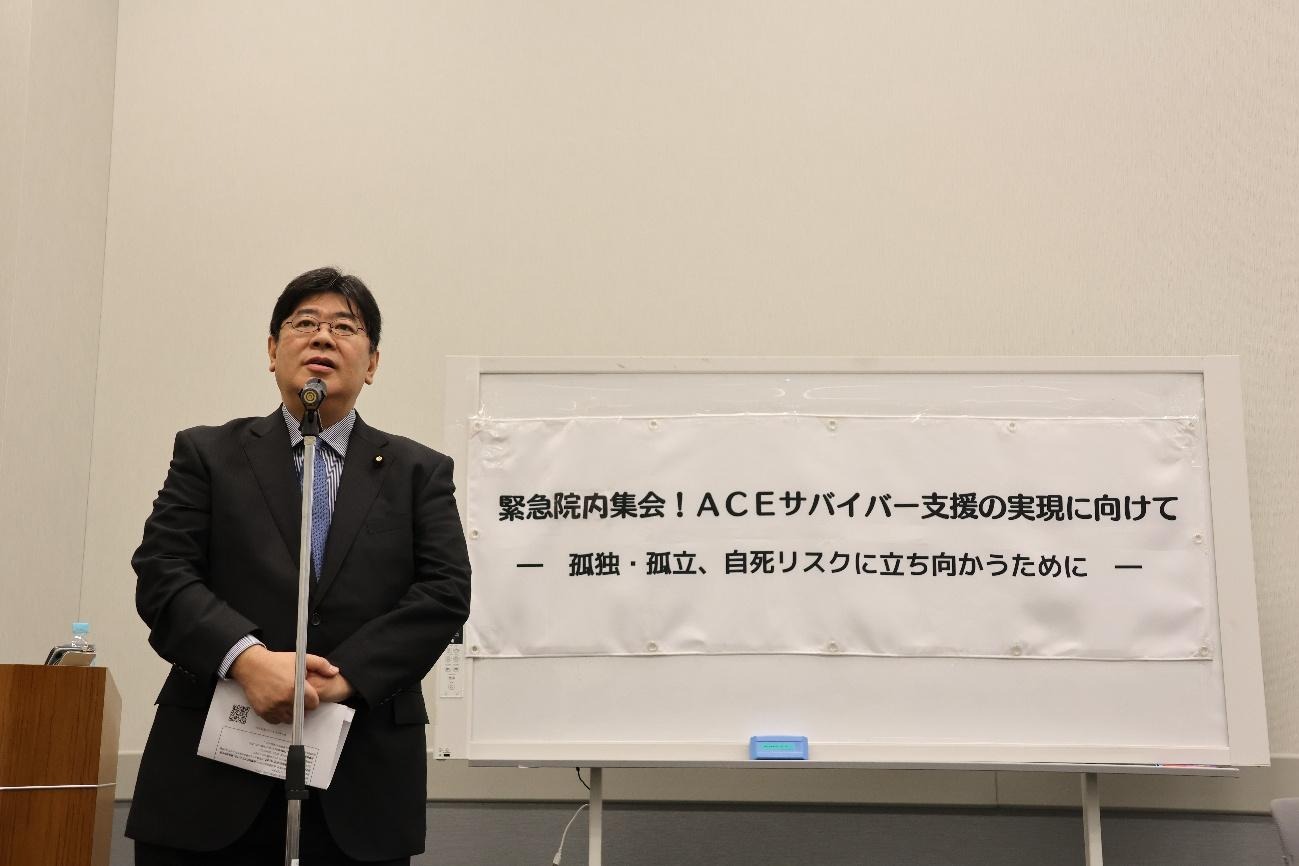

写真:聖和学園短期大学 三浦光哉学長

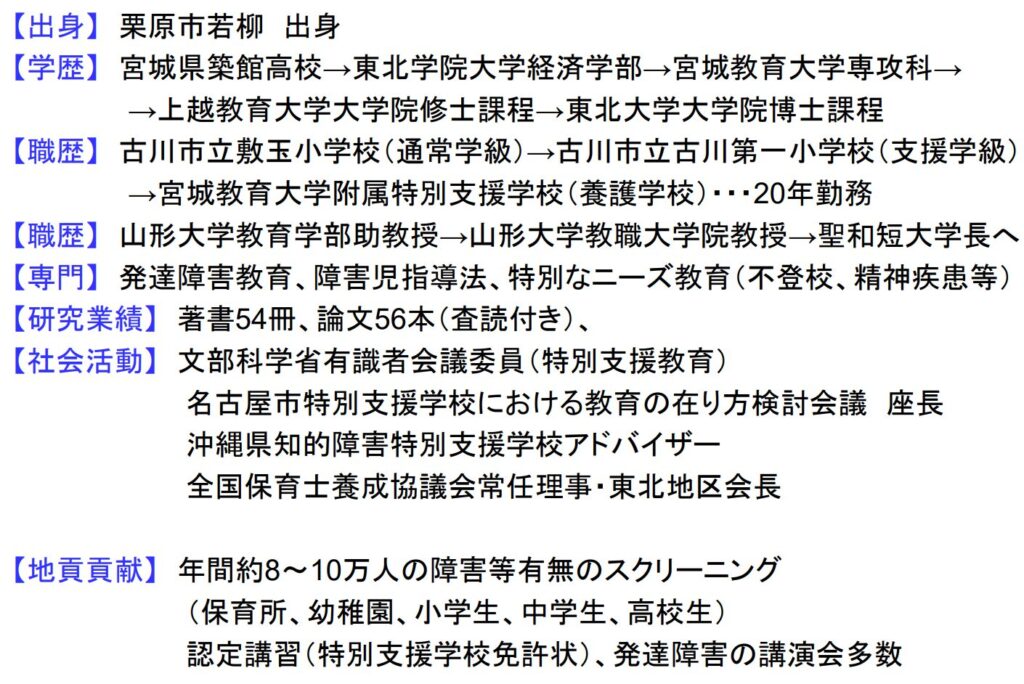

三浦先生は、聖和短大の学長を務められる前は、特別支援学校の教員を20年間勤めた後、山形大学などで教鞭をとられていました。発達障害や特別ニーズのある子どもたちの支援モデルを山形県で確立し、長年取り組んでおられます。

資料提供:三浦先生

〇宮城県の厳しい現状:全国ワーストレベルの不登校出現率

はじめに、三浦先生から示されたのは、宮城県の不登校問題が極めて深刻な状況であることです。令和5年度の文部科学省の調査によると、宮城県の不登校出現率は中学校で全国ワースト1位(8.32%)、高校でワースト2位(3.58%)、小学校でもワースト4位(2.74%)と、いずれも全国平均を大きく上回っています。

「クラスに30人の生徒がいれば、小学校で1〜2人、中学校では3〜4人が不登校という計算になります。しかし、私は逆転の発想で、『なぜ27〜28人の子どもたちは不登校にならずに済んでいるのか』を考えるべきだと提案しています。」

三浦先生は、問題の深刻さを指摘するだけでなく、解決に向けた新たな視点の重要性を強調しました

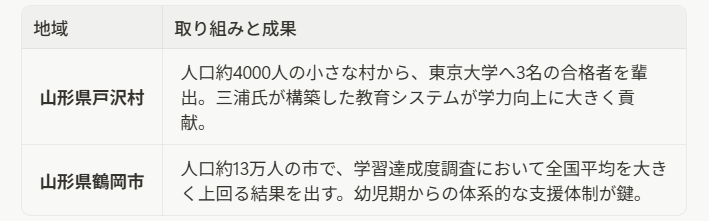

〇山形県での成功事例に学ぶ:特別支援教育システムの構築

三浦先生は、長年教鞭をとられてきた山形県での数々の成功事例を紹介しました。特に印象的だったのは、以下の2つの事例です。

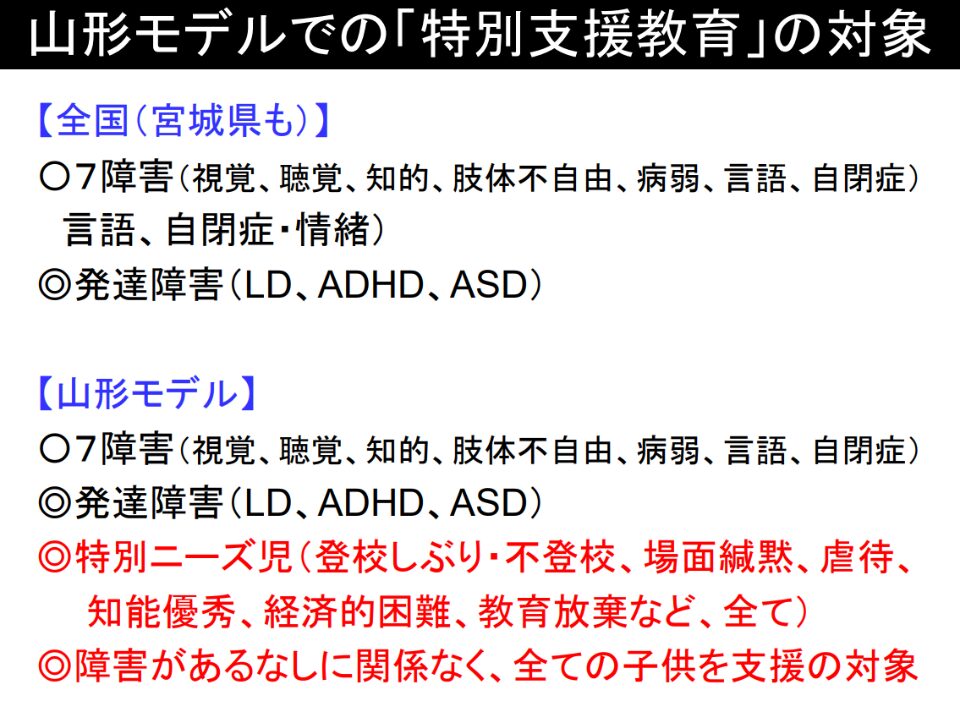

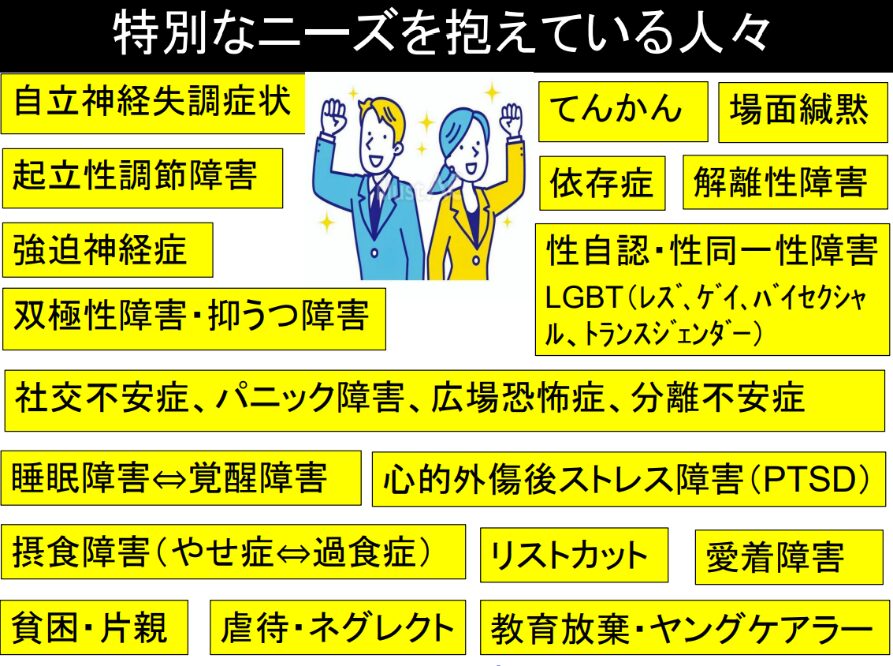

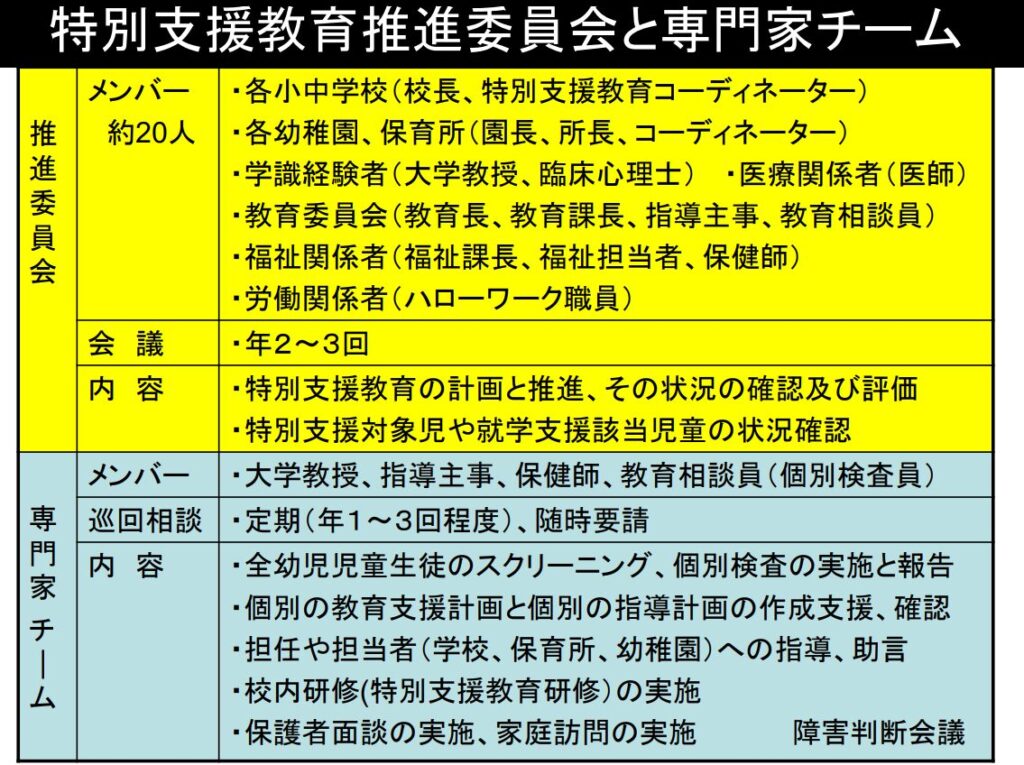

これらの成功の背景には、三浦先生が提唱し、山形県で実践されてきた「特別支援教育システム」があります。このシステムは、発達障害の有無にかかわらず、不登校、場面緘黙(教室で話せなくなること)、虐待、経済的困窮など、特別なニーズを抱える「すべての子ども」を支援の対象とする点が最大の特徴です。

資料提供:三浦先生

〇不登校の根本原因と「予防」の重要性

三浦先生は、不登校の根本原因について、「人間関係の悩みや学習への不安が自律神経の乱れを引き起こし、体調不良につながるケースが最も多い」と分析します。そして、問題が発生してから対応する「事後対策」ではなく、問題の発生を未然に防ぐ「事前予防」こそが最も重要であると力説しました。この点は、非常に共感するところですが、具体的なノウハウを伺うのは初めてで、目から鱗でした。

三浦先生が提案する具体的な予防策は以下の4点です。

〇不登校の根本原因と「予防」の重要性

三浦先生は、不登校の根本原因について、「人間関係の悩みや学習への不安が自律神経の乱れを引き起こし、体調不良につながるケースが最も多い」と分析します。そして、問題が発生してから対応する「事後対策」ではなく、問題の発生を未然に防ぐ「事前予防」こそが最も重要であると力説しました。この点は、非常に共感するところですが、具体的なノウハウを伺うのは初めてで、目から鱗でした。

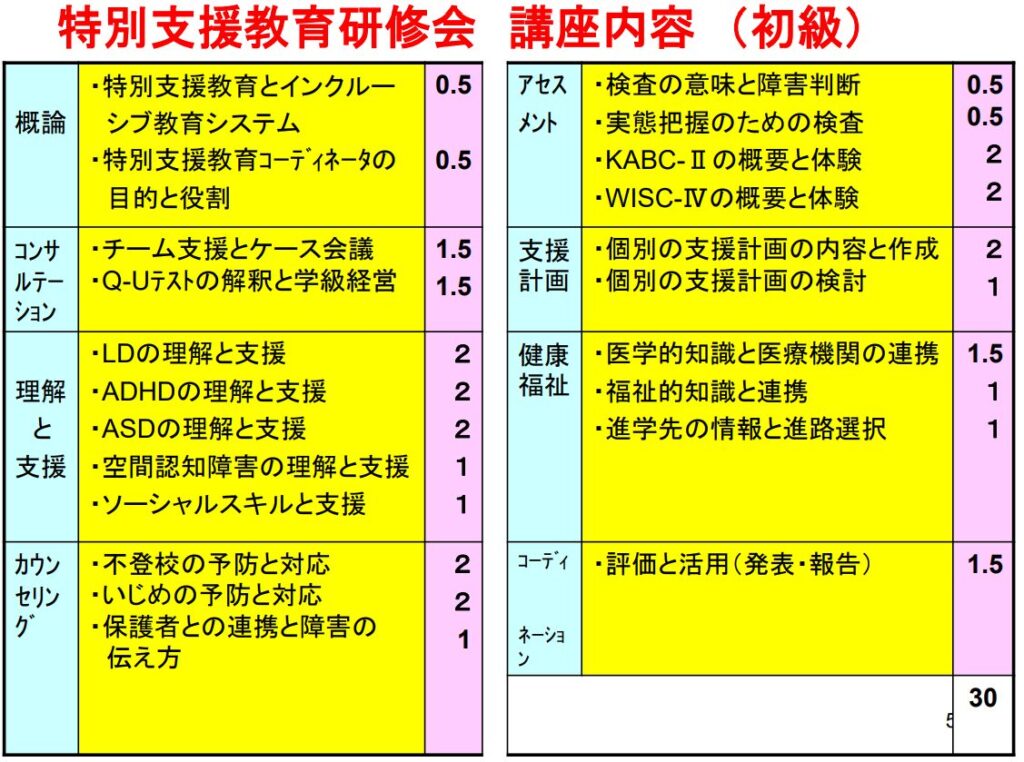

1. 教員研修の徹底

コーディネーターだけでなく、すべての日々の授業を担う担任教員が、特別支援教育に関する専門的な知識とスキルを習得するための研修(山形県では3段階90時間)を行う。

資料提供:三浦先生

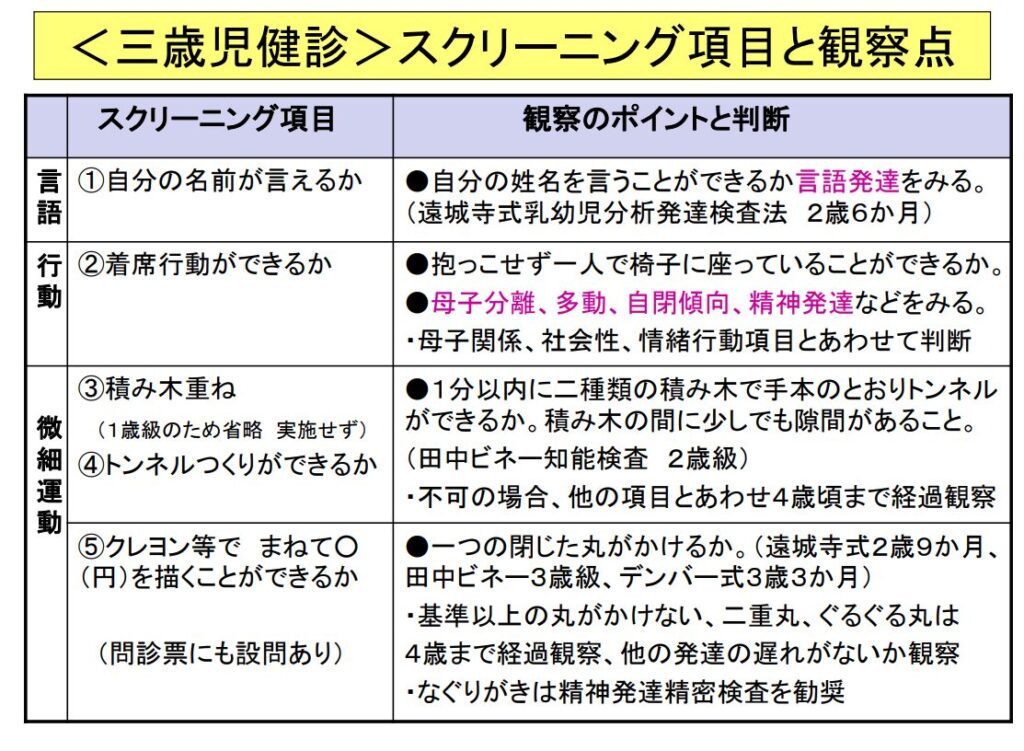

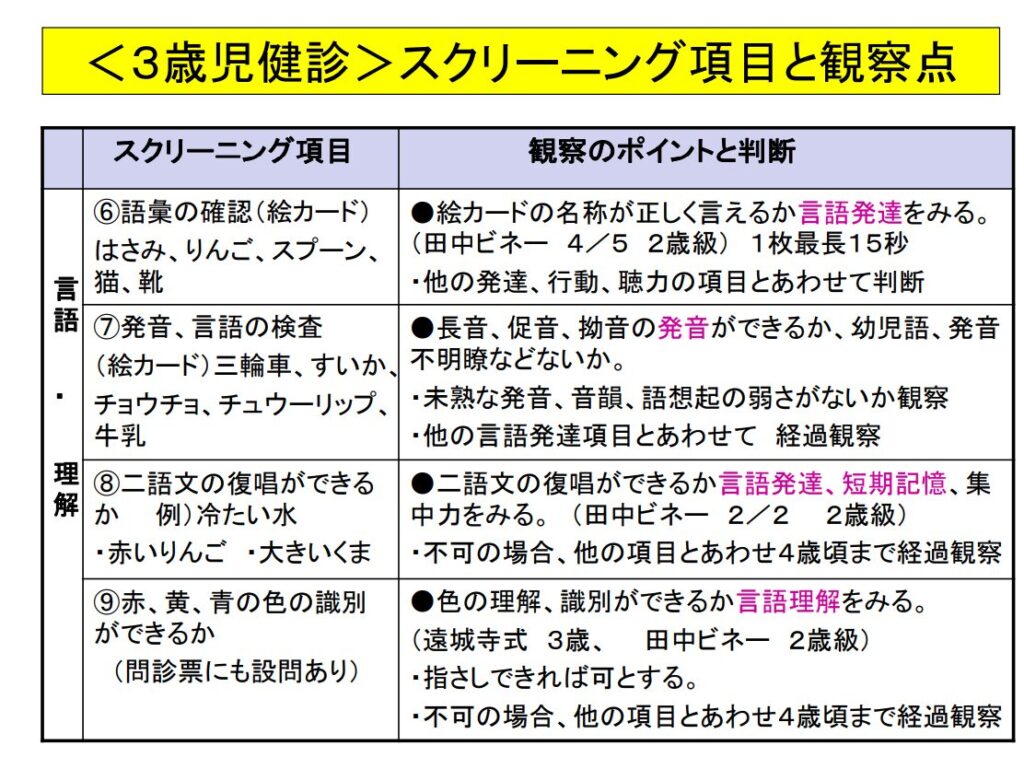

2. 乳幼児期からのスクリーニング

1歳児、3歳児、5歳児検診などを通じて、発達上の特性や困難を早期に把握し、切れ目のない支援につなげます。

資料提供:三浦先生

資料提供:三浦先生

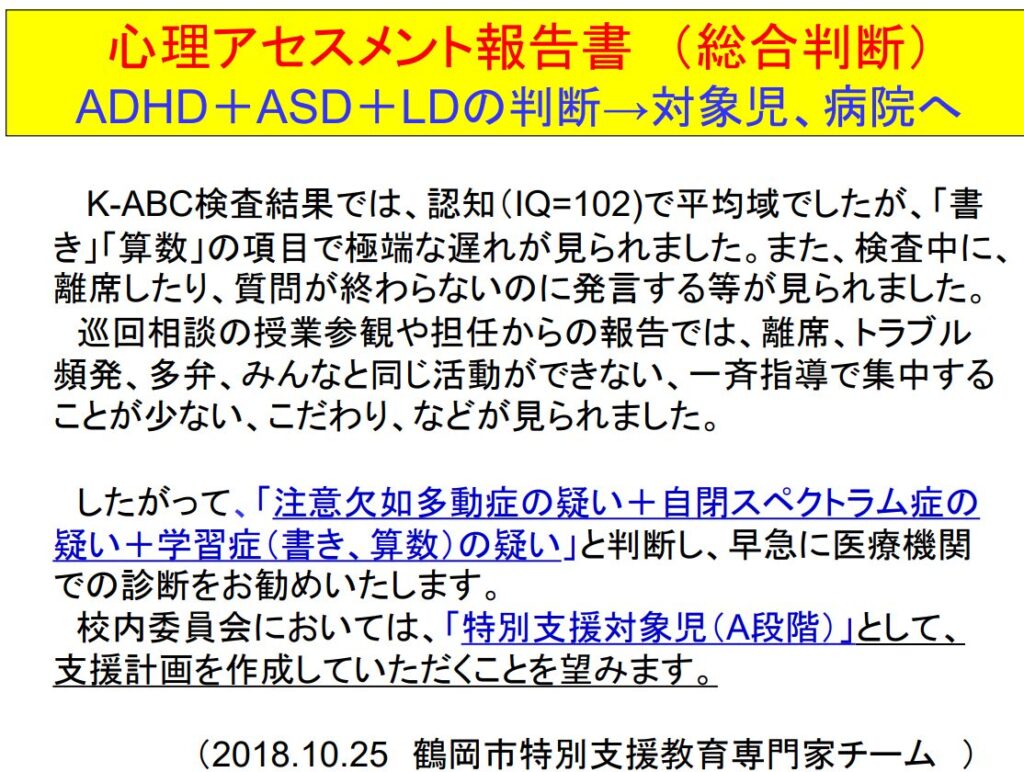

3. 保育所・幼稚園・学校への巡回支援

専門家チームが定期的に現場を訪問し、個別のケースへの助言や支援体制の構築をサポートします。三浦先生もすべての子どもたちと面接し、その様子を校長、その市町村の教育長だけでなく、保健師やスクールカウンセラーなども同席し、一人一人の子どもの状態を把握します。

4. 多様な連携

民間の事業所や大学など、地域の持つ専門性や資源を積極的に活用し、学校だけでは抱えきれない課題に対応します。また、本人参加型で不登校改善会議を行い、本人の意向を最も尊重します。

資料提供:三浦先生

資料提供:三浦先生

〇「環境」こそが最大の支援:具体的な環境整備のアイデア

予防と並んで三浦先生が繰り返し強調したのが、「環境整備」の重要性です。「環境が大事だと言う人は多いが、具体的に何が環境なのかを語る人は少ない」と述べ、山形の実践から生まれた具体的なアイデアを多数紹介していただきました。

・エアコンの設置:

発達特性のある子は暑いのが苦手な場合が多いので、温度調整に配慮する。

・座席配置の工夫:

興奮しやすい子ども同士を隣にしない、一人ひとりのスペースを確保するなど、座席の配置を工夫するだけで、トラブルは大幅に減少します。

・衝立の活用:

視覚的な情報に過敏な子どものために、机に衝立を設置し、集中できる静かな環境を保障します。これは保護者への丁寧な説明と、教育委員会が専門家と連携してその有効性を認めることで実現可能です。

・クールダウンの場所とグッズ:

感情が爆発しそうになった時に、人を殴るのではなくサンドバッグを殴る、トランプなどのカードゲームに集中するなど、気持ちを落ち着けるための場所やルール、グッズをあらかじめ用意しておきます。

・人的な環境調整:

休み時間の工夫: 喧嘩が起こりやすい休み時間に、グループ別で遊ぶ時間を設定するなど、トラブルを未然に防ぐためのルールを設けます。

・新任教員の配置:

山形県では、教員1年目の新人をいきなり担任にするのではなく、副担任や専科教員として経験を積ませることで、離職率が劇的に改善(ワースト1位からゼロへ)しました。

〇地域の力で「自前の支援体制」を

「発達障害の診断が病院で数ヶ月待ちになる現状をどう考えるか」という問いについて、三浦先生は、「病院に頼るのではなく、地域の資源を活用して『自前の支援体制』を構築することが重要。山形では、地域の専門家や退職教員などの力を借りて、病院に行かなくても支援が受けられるシステムを作ってきた」と答え、医療機関への丸投げではない、地域主体の解決策の必要性を強調されました。

地方で何か新しいことを始める際、「人材不足で難しい」という話をよく伺います。小さな市町村でも地域のリソースを最大限活用し、制度として継続するモデルは、他の地域でも非常に参考になると感じました。

〇まとめ

今回の視察を通じて、不登校対策は、個人の問題としてではなく、教育システム全体、そして地域社会全体で取り組むべき課題であることを改めて痛感しました。三浦先生が示してくださった「予防」と「環境整備」という2つのキーワードは、今後の施策を考える上で、極めて重要な指針となります。

特に、すべての担任教員への研修の徹底、そして、地域の資源を活かした「自前の支援体制」の構築は、全国でも今すぐ着手すべき喫緊の課題と言えます。今回の学びを今後の議論に活かし、一人でも多くの子どもたちが安心して学校生活を送れるよう、全力で取り組んでまいります。

資料提供:三浦先生