2025.10.30

こどもの命を守る!「質」と「連携」を追求するこどもの自殺対策の全容

1. なぜ今、こどもの自殺対策の「質」が問われるのか

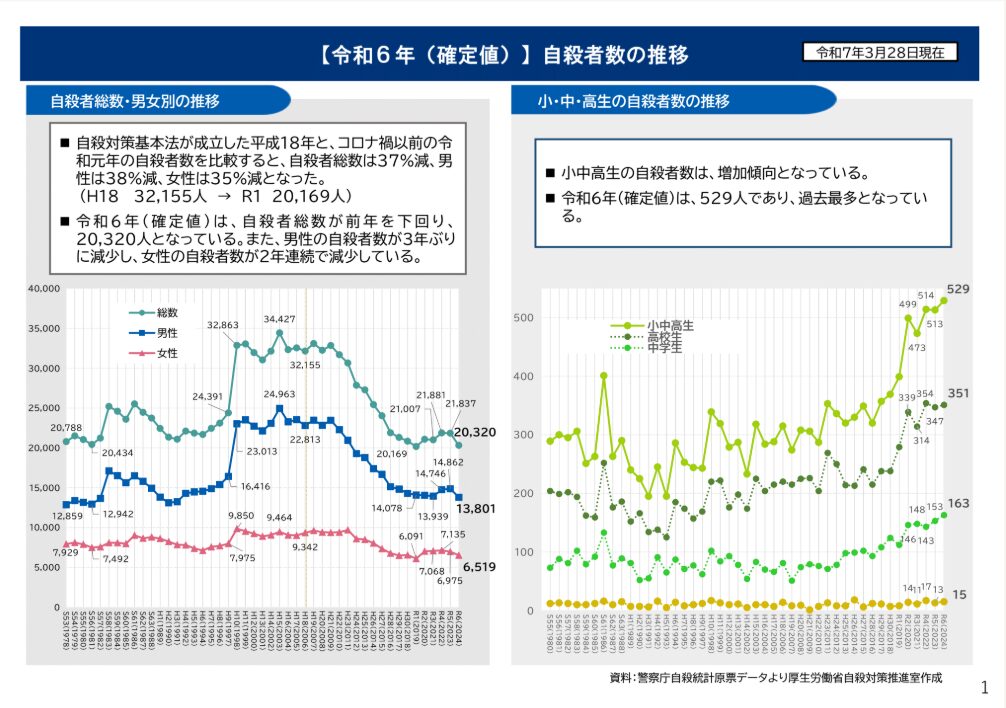

近年、こどもの自殺問題が党内、政府でも認知され、対策に関する取り組みが進められています。しかし、痛ましいことに、令和6年の一年間で小中高校生の自殺者数が529名と過去最多となり、こどもの自殺者数は増加傾向。こどもの尊い命が失われる状況は改善されていません。こども家庭センターの設置や各省庁での取り組みは進んでいるものの、対策が形式的で実効性を伴わないまま進んでしまっていることへの懸念があります。

出典:【厚労省】こども・若者の自殺の状況について

この深刻な状況を受け、9月12日に開催した党のこどもの自殺対策PTで、座長を務める私は、「こどもたちの自殺の数が減らないということをとにかく緊急課題としてやらなければならない」と改めて強く訴えました。そして、これからの対策は「量(数)」と同時に「質(機能)」の確保であること、そして関係機関の連携の重要性を改めて強調しました。

改正自殺対策基本法が成立し、こどもに対する対応が明記され、協議会の設置が盛り込まれたことは大きな前進です。しかし、法律を整備しただけではこどもたちは救われません。未遂も含めて、こどもたちへの対応をどう具体化していくのか、早急に中身を詰める必要があります。

こどもの自殺は、原因や数が分かりにくい複雑な問題を抱えています。しかし、「日本の未来を背負うこども、若者の尊い命を守らなければ、この先日本は前に進めない」—この強い危機感を共有し、会議を進めてきました。

2. 論点と各省庁の対策

今回の会議では、各省庁から令和8年度の概算要求と具体的な対策方針が報告されました。政府の施策の現在の全体像を、みなさんにも共有したいと思います。

2-1. 【こども家庭庁】連携強化と居場所づくり

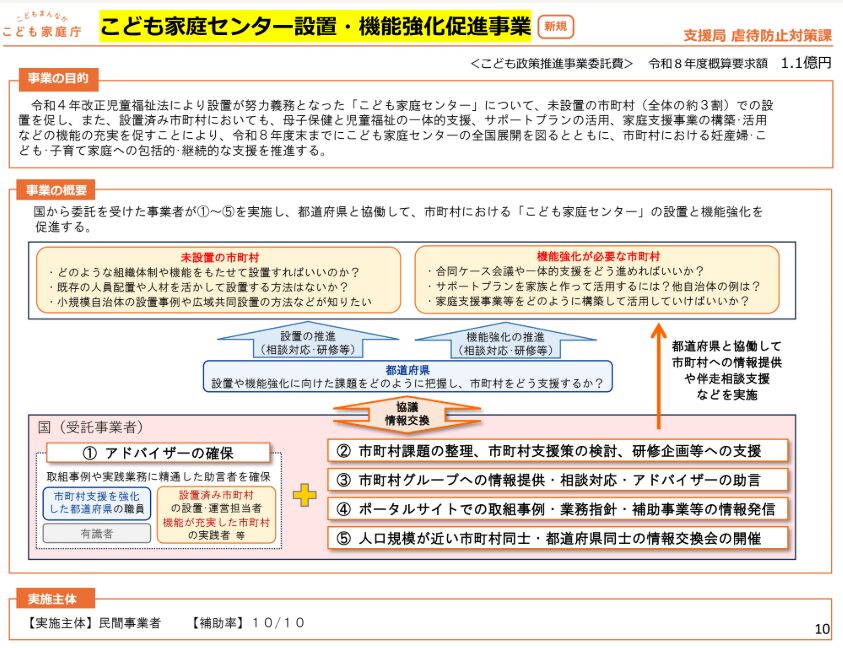

- こども家庭センターの機能強化:現在の設置数(約7割)に満足せず、「手段が目的にならないよう」設置後の機能をしっかり果たしていくため、国として職員配置などを意識し、自治体を支えることを強調 。

- 第3の居場所とシェルター:全てのこどもが安心して過ごせる居場所づくりの拡充に加え、親からの虐待などで居場所のないこども・若者に対し、ニーズに合わせ宿泊もできるシェルターのガイドラインの整備を引き続き進める 。

- 地域連携:いじめ・不登校の背景にある課題に対応するため、教育・福祉・医療などがネットワークを構築し、「顔の見える関係」で地域全体でこどもを支援する事業を要求。

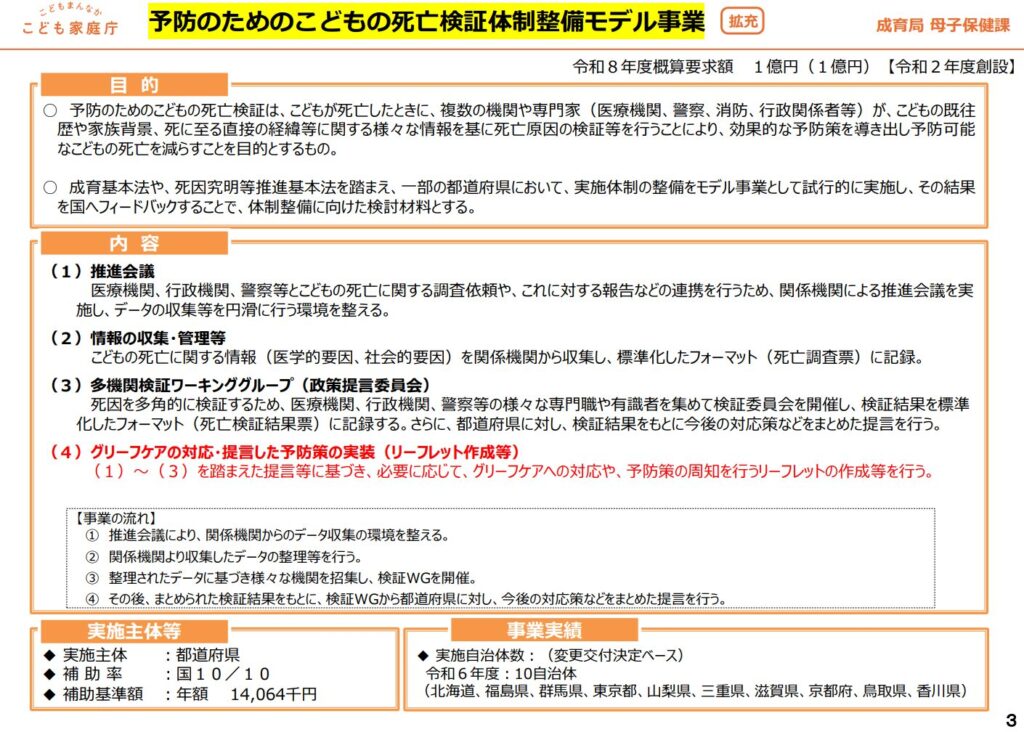

- CDRの継続:こどもの死亡予防のための死亡検証(CDR)モデル事業を継続し、遺族に対するグリーフケアの充実を図る措置を要求。

出典:【こども家庭庁】令和8年度概算要求関係資料(自殺対策関連)

2-2. 【内閣府】孤独・孤立対策と相談体制の充実

- 24時間体制の相談支援:自殺と孤独が関連することから、ゴールデンウィークや年末年始など公的機関が閉まっている期間に「1人ぼっち」を感じやすい人々に対し、24時間体制で相談対応を実施 。

- 相談の「終着点」:相談対応の最終目標は、単なる傾聴で終わらせず、NPOなどと連携し、「ケースワークの方に繋げていく」ことを最も重要な目標とする 。

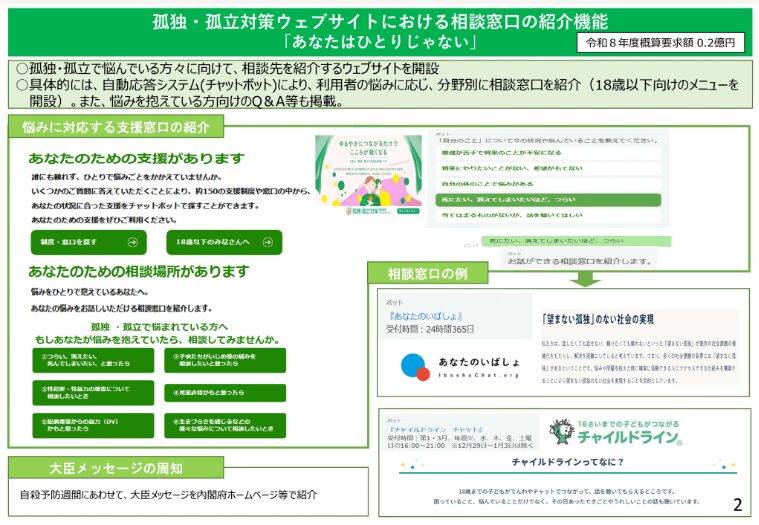

- ウェブサイト:こどもの悩みに応じ、分野別に相談窓口を紹介するチャットボットを特設ウェブサイトに設け、広く紹介していく。

出典:【内閣府】孤独・孤立対策推進室資料

2-3. 【文部科学省】学校現場の限界と医療連携

- 医療連携のガイドライン:多忙な学校現場の先生方だけでは対応できないケースがあるため、医療現場などと連携した対応が取れるようなガイドラインを作成するための予算を要求 。

- 災害共済給付の見直し:いじめ事案発生時、学校が請求書を止めてはならないこと、保護者が学校を経由せずに請求できることなど、保護者への情報提供と周知を徹底するチラシを作成・発出 。

出典:【文科省】文部科学省における自殺対策の取組について(こどもの自殺対策PT)

2-4. 【厚生労働省】統計の深化と心の健康問題

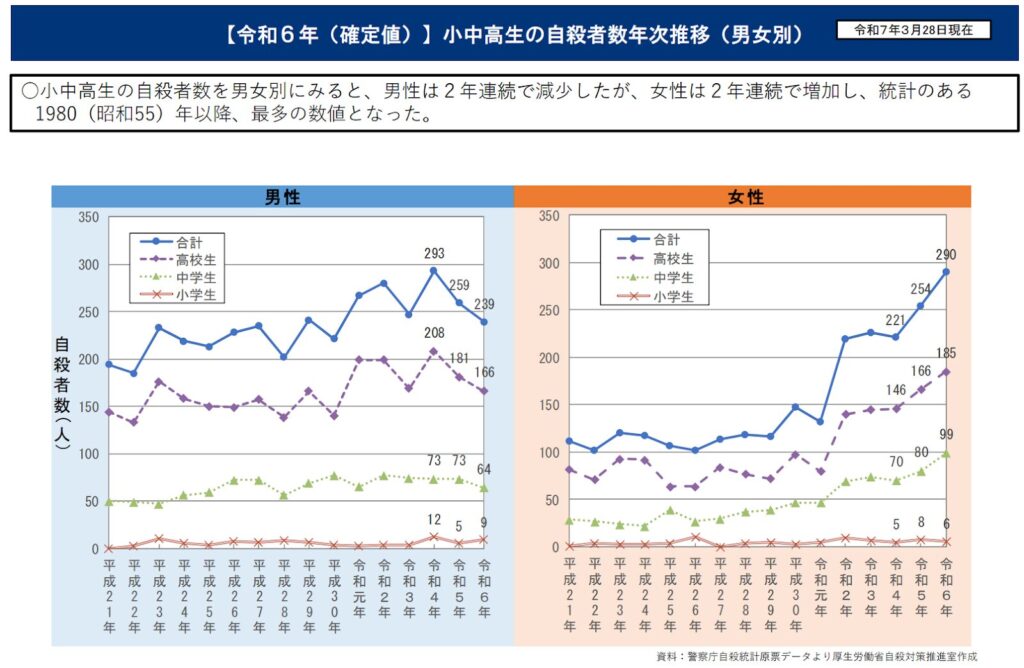

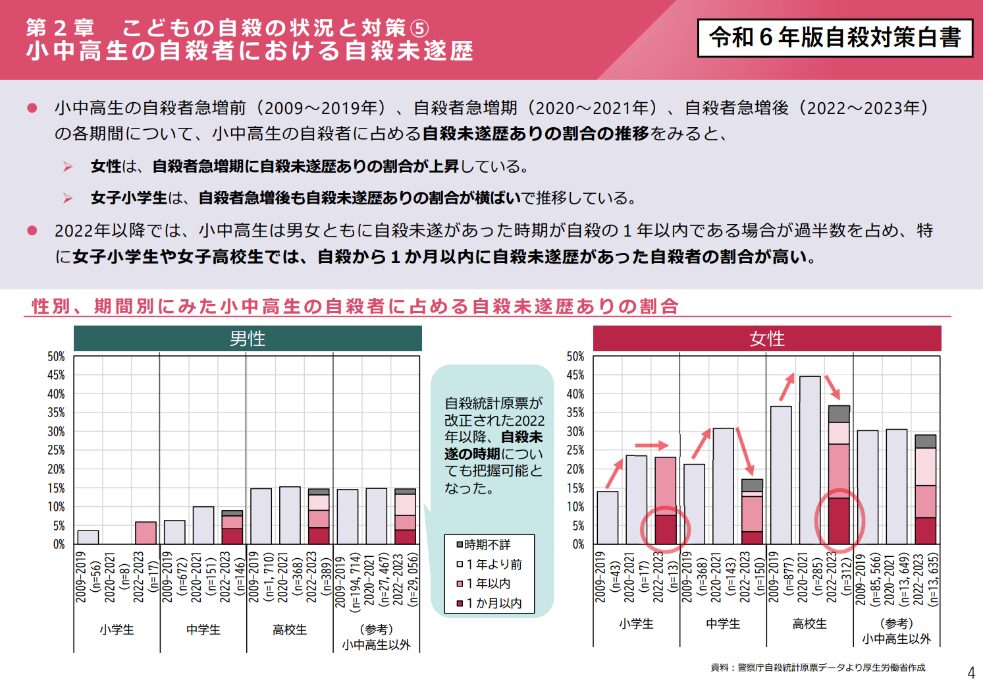

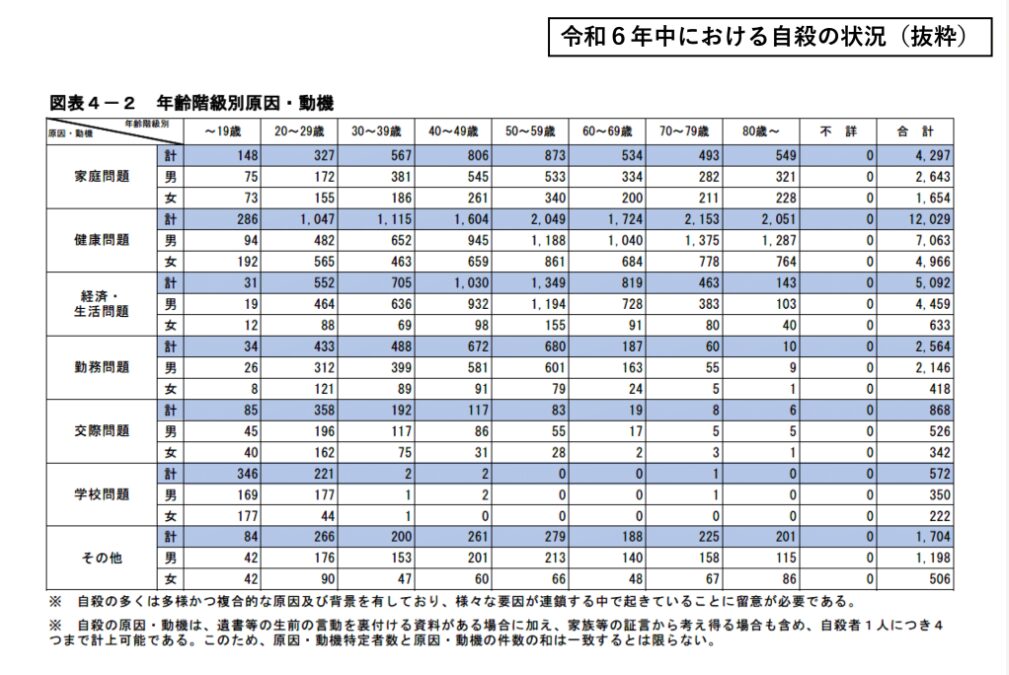

- 統計の分析:10代20代は健康問題が一番多いが、女子中高生に特にうつ病やパニック障害などの精神疾患が多いことが判明。これらの精神疾患が学校問題と複合している可能性が高いと分析 。

- 自殺未遂の傾向:若年層の自殺未遂はOD(オーバードーズ)が圧倒的に多いというデータが示され、未遂段階での介入の重要性が確認された

出典:【厚労省】こども・若者の自殺の状況について

3.総括と今後の決意

今回の会議での議論、そして各省庁からの報告を踏まえ、改めて強く認識したことは、こどもの自殺対策は決して「白黒」で割り切れるものではないということです。

3-1. 段階的な支援の必要性

こども・若者の「自殺」は、ある日突然起きるものだけではなく、「消えたい」という思いが延長し、段階を経て深刻化していくものも多くあります。したがって、「死」という最終結果だけを捉えても根本的な問題は解決しません。

「自殺対策」を「予防」として機能させるためには、この段階的なプロセスを捉え、現実的な「きわのところ」でどう支援し、介入できるかを明確にしなければなりません。

3-2. 対策の対象範囲の拡大

現在の対策では18歳未満のこどもに焦点が当てられがちですが、実際には大学生など若者の自殺も多いという現実があります。

こどもから若者へと切れ目なく支援が届くよう、対策の対象範囲を広げ、社会全体で若者の命を守る視点が不可欠です。

3-3. こどもの自殺0への実現への決意

今回の議論で明らかになった課題と、各省庁の具体的な取り組みを基に、「予防」を現実的なレベルに落とし込み、対策を具体化することで、自殺者を減少傾向にもっていくことを緊急に実行していきます。

政府と一体となって、命を守るための政策を推進し、「こどもの命を一人も散らさない」という究極の目標を実現できるよう、全力を尽くします。