2025.7.5

軽減税率導入による有害図書制度との闘い

~概要~

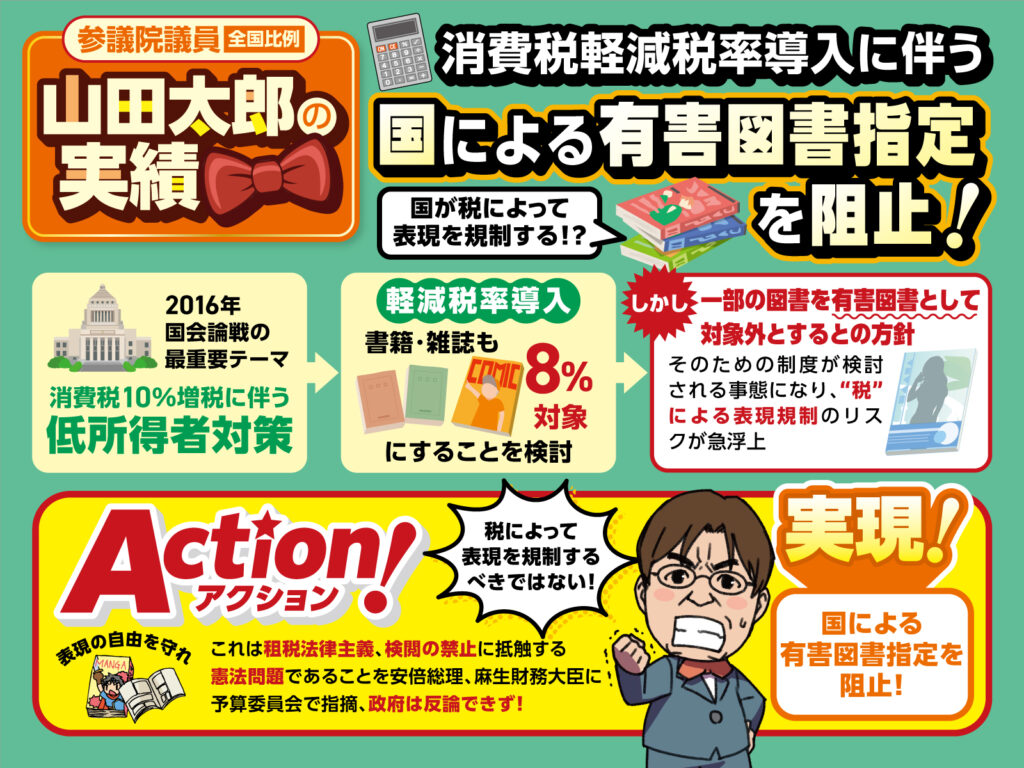

2019年、消費税が8%から10%に引き上げられる際に、軽減税率が導入されることが決定されていました。食料品(酒、外食を除く)と新聞に加えて、書籍・雑誌も軽減税率の適用対象とする案が出ていましたが、これが新たな表現規制の危機を招くことになりました。

~軽減税率導入による表現規制の危機~

書籍・雑誌を軽減税率とする際にいわゆる「有害図書」を対象に含めるべきではないという意見が政府内から出ていました。政府が法律により有害・不健全な図書を決めると憲法21条の表現の自由を侵害する可能性があります。そのため、民間である出版業界の自主規制により税率の区別を実施する方向性を当時の官房長官がテレビ番組等で示唆していました。しかし、そのような自主規制が一度始まれば、表現活動が大きく萎縮してしまうことは目に見えています(例、1999年紀伊國屋事件)。都道府県の青少年条例により行われている指定図書制度は未成年者への販売を制限するための区分陳列等を行うための制度であり、成人に対しての販売を禁止したり税率を変えたりする不利益は負わせていません。有害図書か否かで税率を変えることは新たな問題を孕んでいることは明らかでした。

また、「租税法律主義」と言って憲法84条にあるように「税金をかけるときには、法律の根拠がなければいけない」という大原則があります。民間による自主規制を根拠にした消費税率の決定は、この租税法律主義に反するという問題点も抱えていました。

~山田太郎の動き~

山田太郎は参議院法制局や内閣法制局からのヒアリングにより、租税法律主義の観点から有害図書指定による軽減税率指定は法制化が難しいことを明らかにし、さらに参議院予算委員会での質疑により同様の政府答弁を引き出しました。これにより、民間団体を使った有害図書指定による表現規制という抜け道を事実上封じることができました。

残る問題は、法律により有害図書を指定し軽減税率不適用の対象とする可能性です。発売後の有害図書指定では、途中から値段が変更になり混乱を招くため、出版前に有害図書指定を行う必要があります。しかし、出版前に政府機関が書籍の中身を確認することは、憲法の禁止する検閲の禁止に抵触するおそれが高いものです。山田太郎は、予算委員会において安倍総理(当時)から「出版物を事前に政府が審査し、税率を決定することは検閲にあたるからできない」旨の答弁を引き出すことに成功し、政府機関による事前の有害図書指定も事実上不可能になりました。

~国会は弁論大会の場ではない~

山田太郎は政府の方向性を大きく変えることに成功し、軽減税率導入による有害図書制度の創設を阻止しました。国会とは周到な準備と根回しをしたうえで、答弁者から言質を取る場であると山田太郎は考えています。当時は野党議員でしたが、こうした考え方と努力が結実し、大金星を挙げることができました。