2025.7.5

生成AIと著作権その他の知的財産権保護

~概要~

急速に進化普及した生成AIにより、著作権をはじめとする知的財産権が侵害されているのではないかということが大きな問題になりました。山田太郎は、与党の知的財産戦略調査会の責任者として、政府と一体となりこの問題に取組みました。

~生成AIによる問題~

生成AIの問題は、開発・学習の段階と生成・利用の段階とに分けて考える必要があります。それぞれの段階で問題の性質が異なるからです。

まず取り組んだのは最初に懸念の声が多数寄せられた生成AIと著作権の問題でした。

開発・学習の段階では、他人の著作物を学習データとして利用する「無断学習」が最大の問題です。これについては、著作権法30条の4という条文があり、権利侵害とならないということが言われたりしていました。しかし、同条には、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」との但書きがあり、この解釈が重要となりました。ただ、30条の4は2018年の著作権法改正で新設されたもので裁判例がないという状況でした。

生成・利用の段階については、既存の著作物と類似した出力がなされた場合に権利侵害になるかが問題となります。著作権侵害となるのは、類似性があるだけでなく、依拠性も必要です。しかし、当初は、生成AIは既存著作物から学習したパラメータに基づき新たなコンテンツを生成するのであって既存著作物のアイディアを利用しているにすぎず依拠性はない、ユーザーは学習用データに含まれる内容を知らないため依拠性はないといった見解も有力でした。

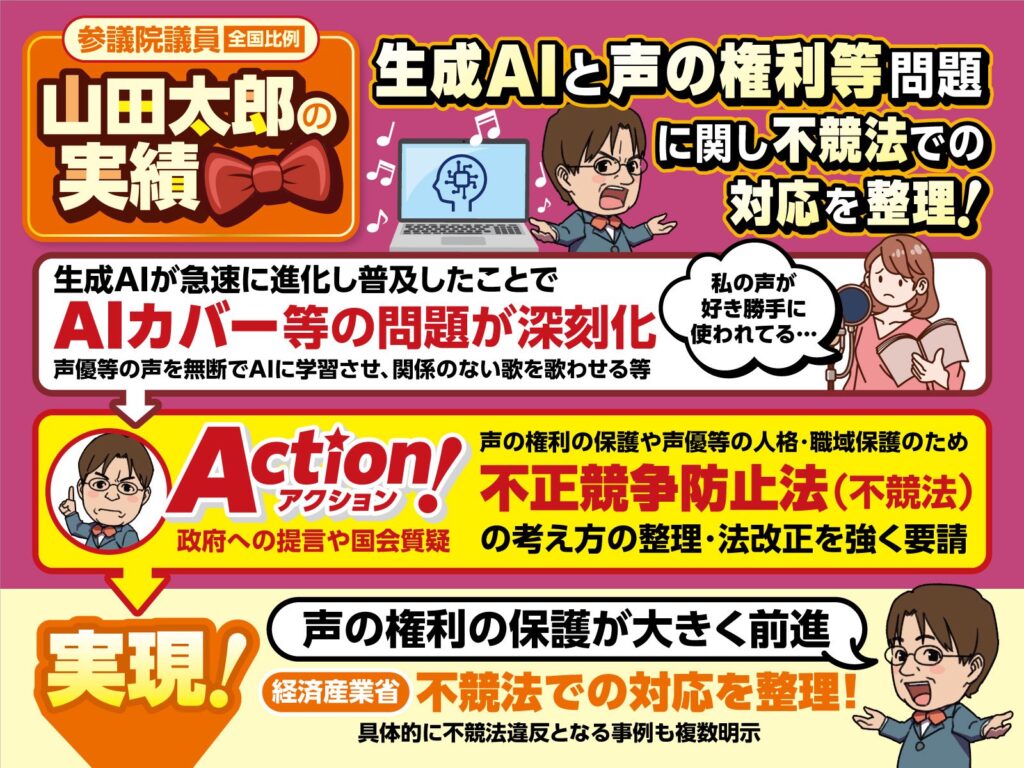

以上のような著作権の問題以外にも、声優等の声の無断利用が大きな問題となりました。声そのものは著作物ではないというのが通説的な理解だったため、どのように保護が可能かが議論されました。

~山田太郎の動き~

山田太郎は、与党の知的財産戦略調査会の責任者として、調査会において何度も生成AIによる問題を審議。著作権をはじめとする知的財産権を守る立場にある者として、政府の各担当部署に権利侵害が広がらないよう現行法の考え方を整理し、しっかりと広報を行うよう要請。

それに応じて、文化庁は、2023年に著作権セミナー「AIと著作権」を実施、2024にはガイドラインとなる「AI と著作権に関する考え方について」を発表。その中で、30条の4但書きの解釈や依拠性についての考え方等も示されました。それによって、生成AI生成の開発・学習や生成・利用において権利侵害となる場合が示され、著作権侵害への歯止めとなりました。

また、著作権法では保護されない声等の問題についても、パブリシティ権での保護や不正競争防止法での保護を検討。山田太郎自身は、国会で国よる対応を要請し、政府から不正競争防止法での声の保護の可能性を初めて引き出すことに成功。その結果、2025年、経産省が不正競争防止法の考え方を整理し、具体的な違反事例も複数明示。このことによって、声の保護が大きく前進しました。

~AIと知的財産権の保護の今後~

AIはこれからの社会に欠かせない技術である一方で、知的財産権もしっかり保護しなければいけません。与党・政府は推進一辺倒であるとの批判もいただいておりますが、山田太郎は知的財産戦略調査会の責任者であり、知的財産を守る立場にある者として、権利者等の声をしっかりと聴きながら、必要があればブレーキ役としても働いていきます。