2025.4.10

童養護議員連盟で、「パーマネンシー」について有識者からヒアリング

「まるで、自分を応援してくれる観客が一人もいない“かけっこ”を走っているような気持ちでした。」 ――これは、社会的養護のもとで育った若者の言葉。 13,651人――これは、児童養護施設や里親委託等を解除されたこどもたちの状況を調査した件数。 そのうち、死亡が確認されたケースは30件。 つまり、措置解除後、20代前後の若者が30人も命を落としているのです。 この数字は、決して“統計の一部”として片付けてはいけません。 社会的養護を離れた後の支援の不在が、命に関わる深刻な問題に直結しています。――この現実を、私たちは重く受け止めなければなりません。 私たちは、すでに深く傷ついてきたこどもたちに、これ以上の痛みを与える社会であってはならない。

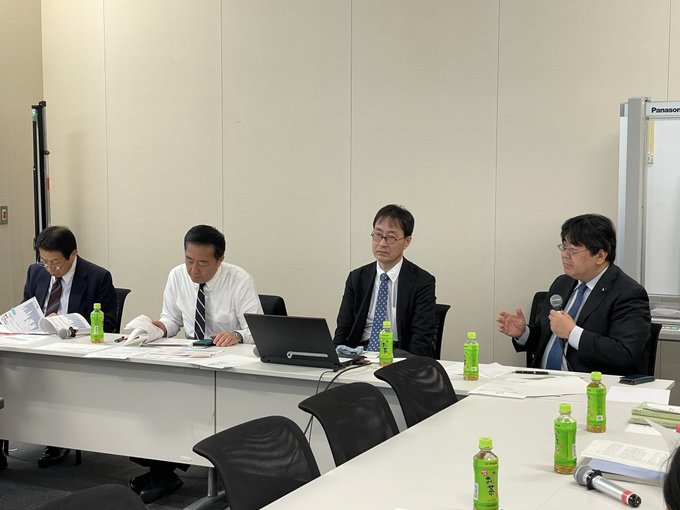

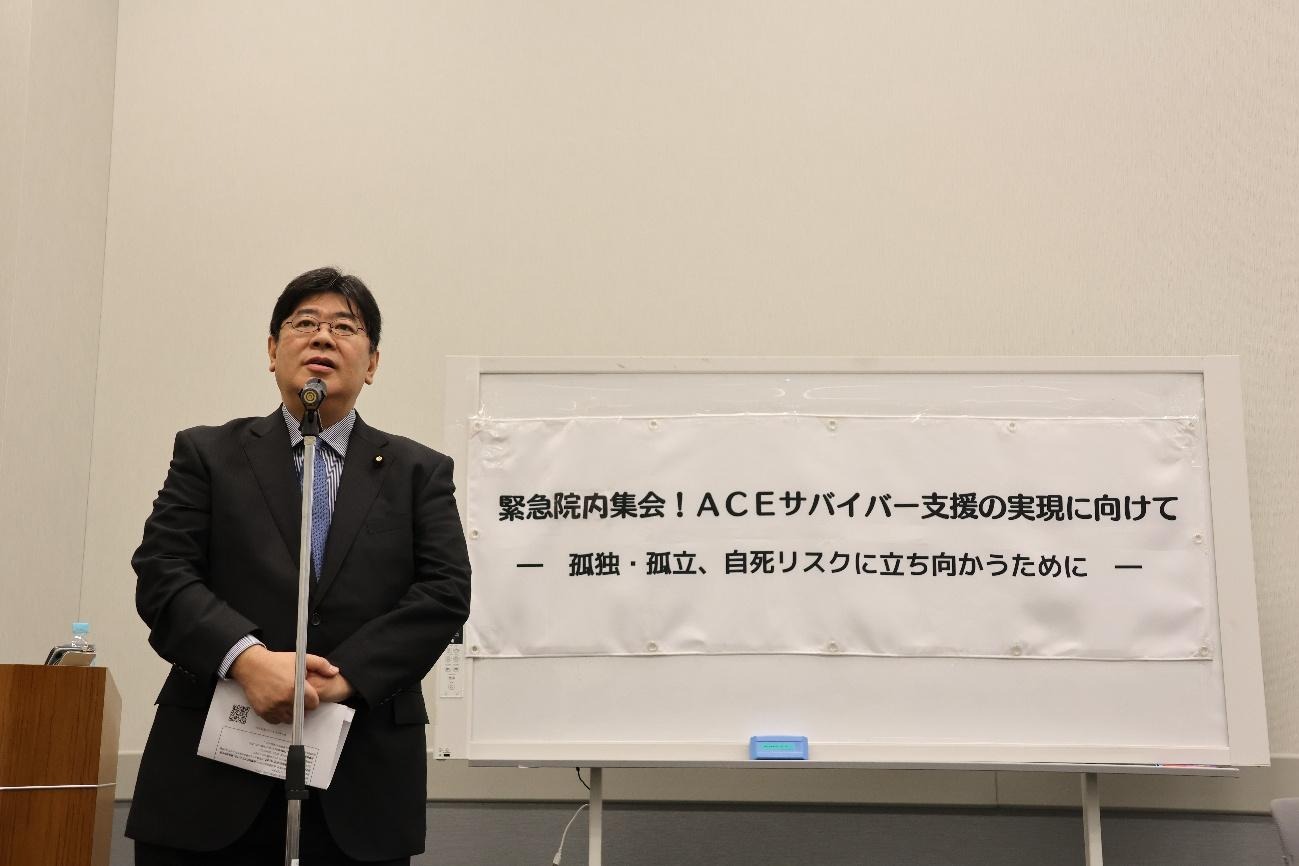

4月10日、私が役員を務める児童養護議員連盟で、「パーマネンシー」について有識者からヒアリングを行いました。 パーマネンシーとは、「これからずっと続くと感じられる、将来の見通しを持った育ち」の保障のことです。 しかし日本では、目の前の安全を確保することが優先され、こどものパーマネンシーの理念と実践が不足しています。 一時保護、里親、施設措置、家庭復帰、特別養子縁組、自立支援――すべてを長期的視点で支える政策とケースワークが必要です。 そしてもう一つ、大切なテーマがあります。 それは、養子縁組で育ったこどもが「自分のルーツ」を知る権利。 この“出自を知る権利”の保障にも、真正面から取り組んでいきます。 すべてのこどもに、「一人じゃない」と思える未来を届けるために。