2025.10.17

「学校らしくない学校」白石きぼう学園視察報告

2025年10月10日、不登校問題に対し、一条の光を投じる画期的な取り組みを視察するため、宮城県白石市にある白石市立白石南小中学校・白石南中学校(通称白石きぼう学園)を訪れました。全国でも珍しい、市立の小中一貫の学びの多様化学校(不登校特例校)です。ここでは、「今のあなたを認め、受け入れる学校」という理念のもと、一人ひとりに合わせた柔軟な支援しています。このブログでは、視察で得た学びと、この学校が示す教育の新たな可能性について報告します。

ご対応くださった、白石きぼう学園校長我妻聡美先生と白石市教育委員会教育長半沢芳典先生

〇コンセプトは「学校らしくない学校」

白石きぼう学園が掲げる最も象徴的なコンセプトは「学校らしくない学校」です。学校に馴染めず、生きづらさを感じてきた子どもたちのために、従来の「学校はこうあるべきだ」という固定観念を根本から覆しました。校歌や校旗、制服、定期テストは存在せず、大きな学校行事も卒業式など最小限に留められています。すべては、子どもたちがプレッシャーを感じることなく、ありのままの自分でいられる居場所を提供するためです。

この学校では、子どもたちの自己決定が何よりも尊重されます。学びたいこと、やりたい活動を自分で選び、自分のペースで取り組む。この主体性を育む環境こそが、子どもたちが再び学びへの意欲を取り戻すための土台となっています。

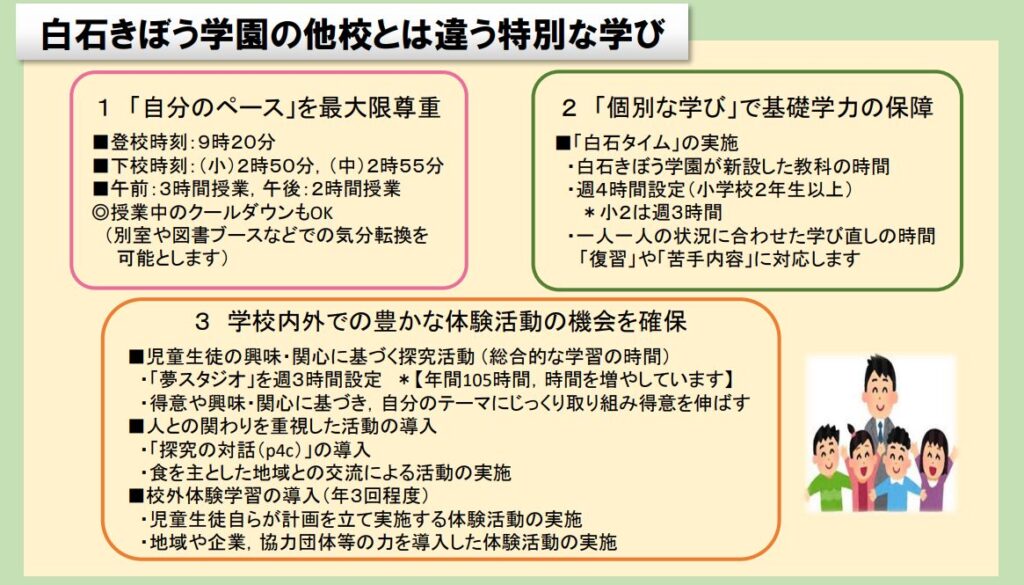

〇一人ひとりに寄り添う特別な学び

白石きぼう学園の教育課程は、子どもたちの状況に合わせて柔軟に編成されています。その柱となるのは、以下の3つの特別な学びです。

・自分のペースを最大限尊重

登校時間は9時20分。朝が苦手な子も安心して一日を始められる。授業中のクールダウンもOK。

・個別な学びで基礎学力を保障

「白石タイム」の実施。白石きぼう学園が新設した教科で、週4時間ひとり一人の学び直しができる時間。少人数クラスやマンツーマン指導により、一人ひとりの学習の遅れに丁寧に対応しています。小中一貫校なので、小学校と中学校という学年に関係なく、個々に合わせた学習支援が可能に。

・学校内外での豊かな体験活動

子どもたちの希望から宿泊を伴う修学旅行が実現するなど、主体性を育む活動を重視。

資料提供:白石きぼう学園

写真:クールダウンスペース

写真:保健室に設けられた、一人用の学習部屋

写真:ブックオフさんから提供されるという書籍

特筆すべきは、在籍する全ての子どもたちのために「個別の指導計画」が作成されている点です。これは特別支援教育の手法を取り入れたもので、不登校の期間や背景が一人ひとり異なる子どもたちに、最適な支援を提供するための羅針盤となります。

この個別指導計画のきめの細かさには、非常に感銘を受けました。一方で、このような指導には人的リソースが必要になってくることも事実です。後述しますが、きぼう学園は基金を設立し、多額の寄付を集めて人件費にも充てていると伺いました。「個別指導計画」を全国で持続可能な制度にしていくために、国としての支援のあり方も検討すべきだと考えます。

資料提供:白石きぼう学園

〇「生きてるかどうかすら分からなかった」卒業生たちの声

今回の視察で最も心を揺さぶられたのは、卒業生たちが語った学校への想いでした。教育長との対話の中で、こどもたちは率直に自らの経験を語っていました。

「前の学校とはほぼ真逆。いい後輩とかいい先生とかと出会えて、安心して学校生活を送らせてくれるような学校だった」

「このままじゃダメだと思って勇気を絞ってこの学校に入った。勇気を出さなかったら、もう生きてるかどうかすら分からないくらいだった」

これらの言葉は、この学校が単なる学びの場ではなく、子どもたちの命を守る「最後の砦」であることを物語っています。「規律が少なく自由に学べる。ストレスがたまりにくい」という環境が、彼らにとってどれほど重要であったか、痛いほど伝わってきました。

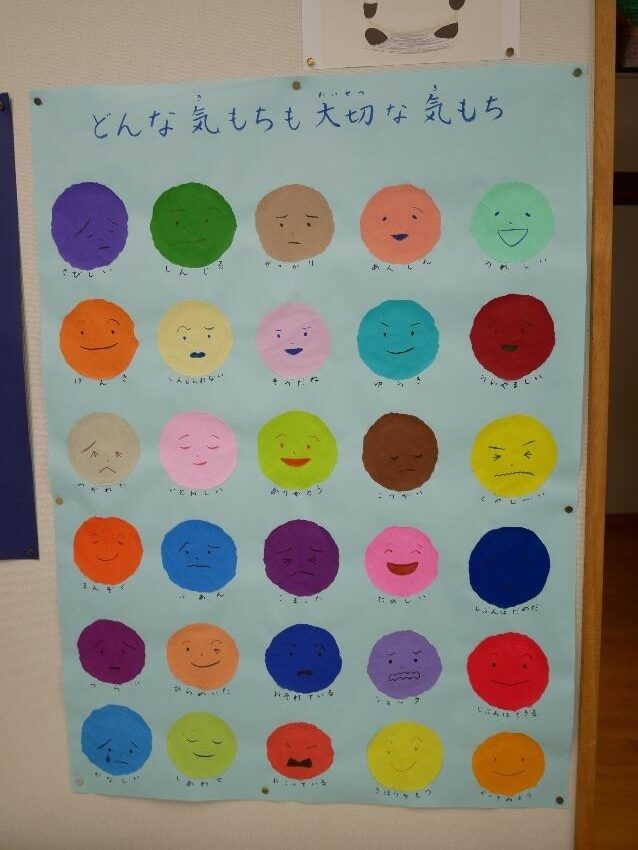

写真:保健室の気持ちを表す掲示

〇市民が支える学校運営:白石市未来教育基金

白石きぼう学園の革新性は、教育内容だけにとどまりません。その運営は、「白石市みらい教育基金」という独自の仕組みによって支えられています。これは、市の条例に基づいて創設された、この学校のためだけに活用される寄付金制度です。

「お金がないからできない、ではない。社会が求めることに取り組めば、必ず評価してもらえる」という信念のもと、企業や個人から2年半で約1億円もの寄付が集まりました。この基金により、普通教室へのエアコン設置やWi-Fi整備、市独自の支援員雇用が実現しています。これは、公教育が税金だけに頼るのではなく、市民の共感と支持を得て自ら財源を確保していくという、新しい公共のモデルケースと言えるでしょう。

〇成果と未来への展望

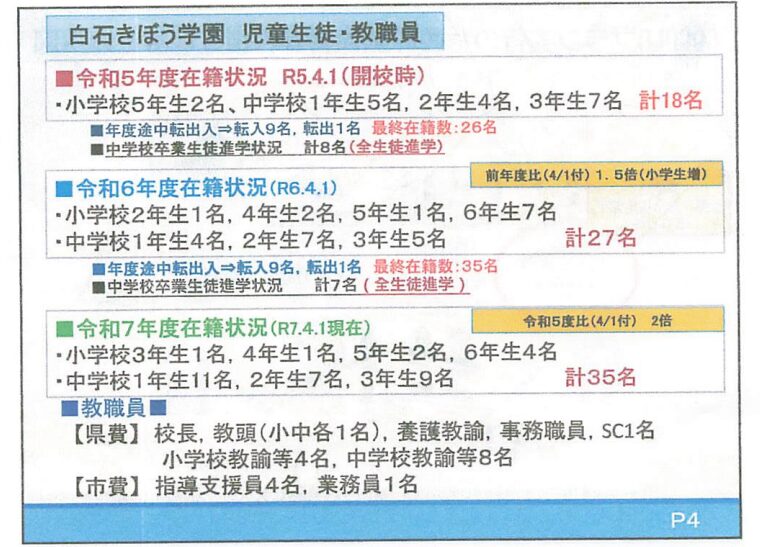

白石きぼう学園は、令和5年に設立してから着実な成果を上げています。生徒数は35名に増加し、その約2割は県外から移住してきた家族だそうです。そして何より、これまでの卒業生全員が、通信制だけでなく全日制も含め、自らが望む高校へと進学を果たしています。

写真:教室。机と椅子の配置も子どもたちが相談して決めるそう。「学校の主役は、子どもたち」という経営方針を随所に感じる。

写真:小学校と中学校の教室が同じフロア。学年を超えた交流が日常的にできる環境。

人口3万人レベルの都市で多様化学校を設置し、実績をあげていることは、全国の自治体にとってもモデルとなると思います。しかし、課題がなくなったわけではありません。市内の不登校児童生徒のうち、この学校に通えているのはまだ3割程度です。いかに、各自治体で多様な受け皿を用意できるか、ということが、今後の地方創生・地域人材の育成の鍵となってくるでしょう。

視察を終えて、白石きぼう学園の挑戦は、不登校問題に悩む全国の自治体や教育関係者にとって、非常に価値のあるモデルだと感じました。子ども一人ひとりに寄り添い、その可能性を信じ抜くこと。その大事さを強く感じさせられた一日でした。

この視察で得た知見を、政策にも反映してまいります。

写真:意見交換の様子。