2025.10.10

国会議事堂・自民党本部・警視庁視察報告

山田太郎事務所インターン K.K(慶應義塾大学)

9月30日、国会議事堂と自民党本部、警視庁ツアーを山田太郎参議院議員が開催してくださり、山田塾生とインターン生で参加させていただきました!

定期的に山田塾生との交流の機会を与えてくださる山田さんが、ご自身の豊富な経験と知識を元に解説をしながら、国家機関を案内してくださいました。

主な見学先は以下です。

◯警視庁

- ふれあい広場警視庁教室

- 警察参考室

- 通信司令センター

◯国会議事堂 参議院

- 参議院議場

- 国会議事堂 中央玄関

- 中央広間

- 御休所

◯自民党本部

- 総裁室

- 総裁応接室

- 記者クラブ

- 会議室

◯警視庁

まず「ふれあい広場警視庁教室」にて、警視庁の歴史や活動、防犯や防災などに関するクイズを交えた動画が上映されました。警視庁の内部構成や、様々な部署に分かれることで事件への専門性を高めていることを学び、国民の生活が平穏無事であるように勤めていることをお聞きしました。

次に伺ったのは、「警察参考室」です。ここでは、警視庁創設以来の資料が数多く展示されていました。初代大警視の愛刀や身につけていた衣服、あさま山荘事件関連資料や、二・二六事件参考資料、昭和39年東京オリンピックで警護に使用された黒バイなど、この場所でしか見学することのできない歴史的にも貴重な展示物がありました。中でも、驚愕したことは、大久保利通暗殺事件「紀尾井坂の変」で使用された刀も展示されていたことです。これらを踏まえて、国の重要な歴史においても欠かすことのできない「警察」という職業の専門性を感じました。

最後に見学をしたのは、「通信司令センター」です。ここでは、犯罪のボーダーレス化・スピード化に迅速に対応するため最新の機器を導入し、110番通報を受けているそうです。見学をしている最中にも立て続けに通報が鳴り、110番受理台、無線指令台、1000インチ相当の大型表示装置など、様々な電子装置が起動していました。職員の方々が交代制で東京都内の事件に24時間対応しており、15秒に1件の頻度で110番がかかってくるそうですが、そのうちの2割は緊急性のない内容や迷惑電話だと伺いました。必要な方に適切なタイミングで通報対応がされるように呼びかけをしているそうです。

◯国会議事堂

国会議事堂では、まず参議院議場を見学しました。本会議が実際に開かれる場所である議場は、厳かな雰囲気が感じられ、国の立法が実際にこの場でされていることや何時間もの会議をしていることを実際に議員である山田先生から伺えたことに感銘を受けました。また中央広間には、議会政治確立に功労のあった伊藤博文、板垣退助、大隈重信の銅像が三方に立っており実際に見学することができました。中央広間から中央階段を上がると、天皇陛下の御休所があり開会式の当日に使用されるそうです。御休所内は、総檜造の本漆塗りになっているなど、当時の建築や工芸文化を集約したものと解説してくださいました。

さらに、展示室では国会の年間表や予算会議に関する話など、山田先生の経験談を交えてお話をしてくださり、記念の写真撮影もして充実した見学をさせていただきました。

◯自民党本部

最後に自民党本部を見学しました。ここでは、実際に記者会見で使われる場所や、自民党の議員の方々が使用する会議室、更には貴重な総裁室や総裁応接室なども案内してくださいました。山田先生が事務局長を務める「知的財産調査会」や座長を務める「こどもの自殺対策PT」など重要な会議が行われる場所でご本人から説明を受けることができ、大変勉強になりました。

写真:自民党会議室

写真:自民党記者会見場所

写真:自民党総裁室

最後には、山田塾生からの質問に答える時間を1時間以上設けてくださり、とても有意義な時間を過ごすことができました。

以下、議論の一部です。

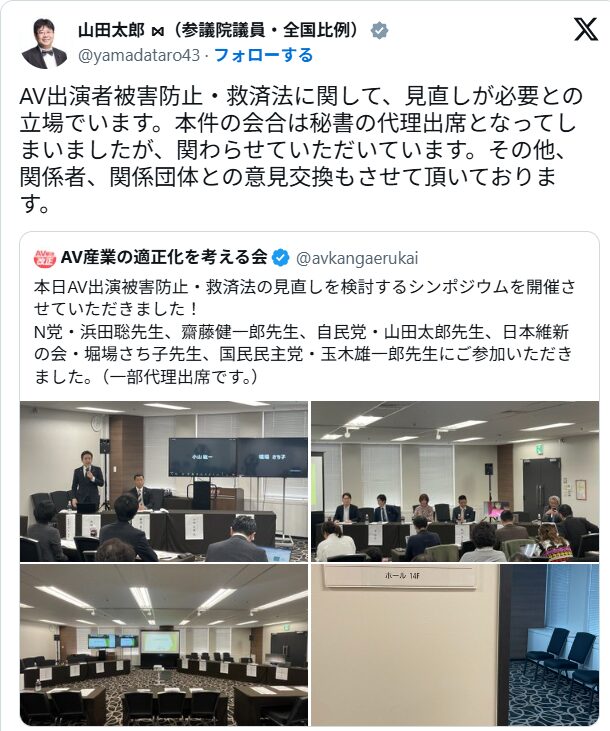

- 新立法をするときや、法改正をするとき、新しい政策をしていく時に国という大きな規模でアプローチしていく場合どのようなことから始めるのか。(専門家や当事者に話を直接聞くのか、自分で勉強するのか、党内で有識者を集めるのかなど)どういう戦略をとるのか。

- 学校内でのいじめに対して、どう対応していくべきか。

- 新サイバー条約について、非実在人物に対する表現規制を主張していた国々は具体的にどのような理論を用いていたのか。

- サービスロボットについて山田さんが考える普及後の社会のイメージと、ロボットが進出すべきと考えている職種・産業分野について。

- 若い世代からみた、自民党総裁選について

多くの政策を実現し、これからの政策に向けての取り組みも継続している山田さんだからこそ多様な関心を持つ山田塾生にも真摯に向き合ってくださいます。お忙しい中、貴重な機会をいただきありがとうございました。

山田太郎事務所インターン 青山学院大学 A.I

令和7年9月30日の警視庁、参議院、及び自由民主党本部における見学に関しての感想、意見を記す。以下、当日の見学時系列順。

〇警視庁

警視庁への訪問ではまず、視聴覚室のようなブースに通され警察の活動や、事件事故及び災害時の対応についての啓発ビデオを視聴した。このビデオの上映中には紹介されるテーマごとにクイズが挟まれており、特に交通事故や災害時の自動車の停止方法についての事例については、私とって自動車学校で習った学科事項の良い復習になった。これらのビデオを視聴したことで、警察の活動やその手法をより理解し、また自分の安全についても考えることができた。

ビデオ上映終了後は資料室に移動し、警視庁の歴史や業務に関する物品を多く見ることができた。特に印象に残っているのは、あさま山荘事件をはじめとした過去の凶悪事件に用いられた警察あるいは実行犯の武器の展示や、薬物事件に際し押収された品々だった。後者については、覚せい剤を使用及び持ち運ぶために用いられた万年筆偽装型注射器に衝撃を受けた。これらの品々を鑑賞することで、警察と犯罪の熾烈な攻防を垣間見ることができた。また私の親族には現役警察官や警察OBがいるため、階級章の展示を眺めながら家族にも思いを馳せる時間となった。

その後指令センターも見学し、センターの特殊な耐震構造や実際の活動についても知見を深めることができた。

〇参議院見学

警視庁を後にすると、次は参議院の内部を見学した。実はこの見学の4日前にも自民党中央政治大学院主催で国会見学をしていたのだが、今回は山田太郎さんが直接案内していただけるということでより一層期待していた。

展示室を一通り見学した後国会の建物に入ったが、まず一般参観用順路ではなく実際に国会議員や官僚が使用しているルートに入れたことに驚いた。議場見学に際しても、前回は一般参観席であったのに対して、今回は衆議院議員用の席から内部を一望することができた。通常では見ることのできない角度から参議院の議場を見学できたのは非常に得難い経験となった。

議場見学後の訪問で特に印象に残っているのは、自民党参議院幹事長室と国会正面玄関だ。まず幹事長室には、今まで立ち入る機会があるとは微塵も思わなかった場所だったため、恐る恐る見学したというのが正直な思い出だ。

写真:参議院本会議場

〇自民党本部

党本部では記者クラブやいくつかの会議室のほか、総裁室などを見学することができた。これらの見学の中で、山田さんが党内会議について、法案を国会に提出した際には党議員はそれに賛成しなければいけないから、本当の意味で法案の中身を審議して各々の意見を主張できるのは党内の会議室だ、とおっしゃっていたことが深く印象に残っている。

写真:自民党総裁応接室

写真:自民党会議室

また同日のランチ懇親会では、私からも山田さんに政策等について質問させていただく機会があり、大変興味深いお話を伺うことができた。特に記憶に残っているのはサービスロボットについて質問した際の山田さんのご回答だった。

私はサービスロボットについて、現在レストランに普及している配膳ロボットや、ビルに配備されている警備ロボットのようなそれぞれの役割に特化したロボットを想像していた。しかし山田さんからのご回答は、人間と同じ形をしたヒューマノイドロボットを普及させなければならないというお話で締られていた。

その点について、私の中では人間の構造や機能を機械的に再現することは無駄が多いと思っていたため山田さんに追加で伺ったところ、先生からも難易度についてはおおよそ同意いただいた一方で、インパクトとして高度な人型ロボットの開発が必要であるとのお話を伺うことができた。

先生が仰るには、月面有人着陸と同じように技術的には比較的意義が少ないことであっても人々にアピールすることが重要であり、技術的達成や革新性に限らず一般に向けた影響も視野に入れて考慮されている点がとても「政治家らしい」と感じた。

私個人としては、ロボットはあくまで機械であって、機械は目的に準じた形が最適であると考える。一方で、日本における少子高齢化と労働人口減少への対策としてのロボット普及を進めるためにはより高度なロボット工学技術が必要であり、その開発資金を調達するためには実用性や技術的困難の達成よりも人々の関心を集めることが必要という山田さんのご意見にはとても賛同できる。技術発展は研究者によって成されるものであるが、彼らも人間である以上は金がなければモチベーションの維持や高度な実験を行うことができないから、政治の観点から技術開発を語るのであればより広い視座を持たなければならないという学びを得た。

〇総括

今回の一連の見学では、通常立ち入ることが難しいエリアまで見せていただけたので、非常に得難い経験となった。特に国会や党本部の見学では、いつかそれらの場所で仕事をするようになりたいというモチベーションを持つことができた。今回の経験をもとに、さらなる自己研鑽に努めたい。また最後に、この場を借りて今回の見学ツアーについて山田太郎さんに御礼申し上げる次第である。