2025.7.5

エビデンスなきゲーム規制との闘い

~概要~

2020年3月に「香川県ネット・ゲーム依存症対策条例」が制定されました。「依存症」の予防を理由に、青少年のゲーム機やパソコン、スマートフォン等の利用時間を制限する内容で、一部のメディアが展開する「ゲーム依存」に関するセンセーショナルな報道と相まって、科学的な根拠が十分に検討されないまま、規制の波が全国に波及しそうな情勢になりました。

~国内外に広がるゲーム規制とその問題点~

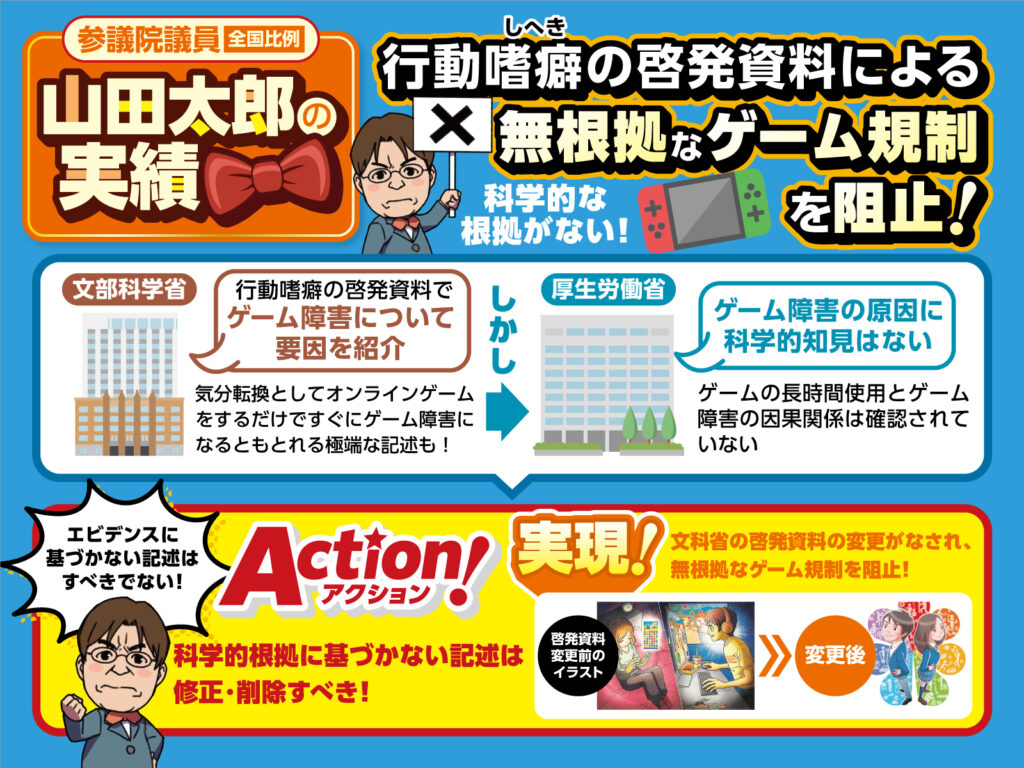

ネット・ゲーム規制の根拠として主張されていたのは「ドーパミン仮説」というもので、アルコールや麻薬の依存症と類似の問題として対策を行うべきとの主張がなされていました。しかし、EBM(Evidence-Based Medicine)の専門家や、児童精神科医などからは、疑問の声が上がっていました。そもそも、ゲームに依存してしまうという状況は、症状・結果なのであって、ゲームを取上げることで解決しようという態度は無意味なばかりか、本当の原因かもしれない学校での孤立などの問題を無視して、むしろ子どもたちを追い詰めてしまうことになるのではないか。そのような専門家の意見があるにも関わらず、文部科学省や厚生労働省は顧みず、科学的根拠の曖昧なゲーム依存症の推進に前のめりになってしまっていたのです。

ゲーム規制を進めたい人たちは、2019年にWHOが公表した国際疾病分類(ICD-11)において盛り込まれた「ゲーム障害(Game Disorder)」を根拠に、WHOがゲーム自体の有害性を認定して利用の規制を推奨しているかのようなミスリードを行いました。しかし、WHOがしているのは、そうした話ではありません。

韓国においては、ゲーム依存対策として、2011年に青少年の夜間のゲーム利用を禁じる制度(ゲームシャットダウン制度)がつくられました。山田太郎は2014年にこの制度を調査しにソウルを訪問しました。しかし、専門家や実務者たちの話を聞く限り、副作用が目立つばかりで、ゲーム依存状態にある青少年たちの助けにはあまりならなかったようです。その後、青少年の睡眠不足や暴力性の増加とゲーム利用時間との関連性が否定される調査結果が公表されるなどして、韓国の強制的なゲームシャットダウン制度は、2022年に廃止されることになりました。

~山田太郎の動き~

山田太郎は、科学的な根拠がないまま、依存症対策を理由になし崩しで進んでいくゲーム規制の動きを変えるため、十分な科学的根拠もないまま作成されていた行政の文書や広報物の問題を指摘、適切な内容に修正することを約束させました。

また、国会で政府の姿勢を問い質すとともに、医療政策を所管する厚生労働省から、ゲーム・ネット・スマホ依存に関して、原因も予防法についても科学的知見がないという公式見解を引き出しました。

また、児童精神医学や脳科学などの専門家を講師として招き、厚労省・文科省・消費者庁・経産省・警察庁などの政府関係者を集めて、2021年12月から継続的に「ゲーム行動症勉強会」を開催し、EBPM(Evidence-Based Policy Making)を推進しています。

~ゲームのさまざまな側面~

山田太郎はゲームに関して問題を抱える子どもや保護者を支援するための政策にはもちろん賛成です。しかし、一律にゲーム機を取り上げたり、ゲーム時間を制限することは、科学的根拠に基づかないものであり、非合理なものだと考えています。また、ゲームには、デジタルリテラシーを高めたり、引きこもりの子どもが孤立から立ち直るきっかけにもなるなど、プラスの側面も多くあります。こういった良い面にももっと目を向けるべきだとも考えています。